2015.05.16更新

藤ノ木古墳

| 所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西2丁目 |

|---|---|

| 位置 | 北緯34度36分42.5秒東経135度43分46.0秒 |

| 形状 | 円墳 |

| 規模 | 直径50m以上 |

| 築造年代 | 6世紀後半 |

| 出土品 | 金銅製冠・履・馬具、飾り大刀・剣など |

| 史跡指定 | 1991年11月16日国指定 |

藤ノ木古墳(ふじのきこふん)は奈良県生駒郡斑鳩町にある古墳(円墳)。「藤ノ木」の名称は所在地の字名に由来するが、法隆寺関係の古文書・古記録によれば、かつては「ミササキ」「陵山」(みささぎやま)などと呼ばれていた[1]。 玄室内から大量に出土した土師器、須恵器の年代から古墳時代後期、6世紀第4四半期の円墳であると推定されている。この時期に畿内では前方後円墳の造営が終わりに近づいていた。

古墳は法隆寺西院伽藍の西方約350メートルに位置する。現在は周辺が公園として整備され、説明板なども多数設置されており、法隆寺周辺の観光スポットとなっている。また、古墳から南へ200メートルほど行くと、ガイダンス施設(斑鳩文化財センター)があり、主な出土品のレプリカが展示されている。

発掘調査結果から、径約50メートル、高さ約9メートルの円墳であるとされている。ただし、現状は周りの水田や建物により少しずつ削り取られていて、高さ約7.6メートル、最大径約40メートルである。大和での埴輪の設置は6世紀前半で終わったと考えられていたが、墳丘裾には円筒埴輪が並べられていて、従来の見解を訂正することになった。

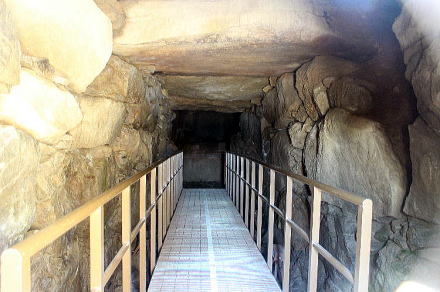

未盗掘の横穴式石室で、家形石棺に成人男性2人が合葬されていた。横穴式石室は、現墳丘裾から盛り土を少し取り除いたところに羨道の入り口(羨門)があり、その羨道を少し進むと両袖式の玄室に至る。この玄室は円墳の中心部に設けられている。石室規模は、全長14メートル弱、玄室の長さは西壁側で約6.0メートル、東壁側で約5.7メートル、玄室の幅は約2.4?2.7メートル、高さ約4.2?4.4メートル、羨道の長さは約8.3メートル、羨道幅約1.8?2.1メートルである[2]。石室の床には礫が敷かれ、その下を排水溝が、玄室中央から羨道を通って墳丘裾へと敷かれている。

石棺は、玄室の奥の方に安置されていた。石材は二上山の白色凝灰岩で造られており、石棺の内や外は、赤色顔料(水銀朱)で塗られている。棺の大きさは、約235×130×97センチメートルであり、蓋は約230×130センチメートルで、厚さが約52-55センチメートルであり、縄掛突起がついている。棺は幅、高さともに西側より東側の方がやや大きく、平面は台形を呈する[3]。