氷室神社(ひむろじんじゃ)は、奈良県奈良市にある神社。式内小社(論社)、旧社格は村社、神饌幣帛料供進社。

由緒は「氷室神社縁起」絵巻に記されており、また『続日本紀』や『元要記』にも散見される。和銅3年(710年)、元明天皇の勅命により、吉城川上流の月日磐に氷神を奉祀し(下津岩根社)、厳寒に結氷させたものを氷室に蓄え、翌年に平城京へ献氷させる制度が創始された。翌和銅4年(711年)6月1日に初めて献氷の勅祭が興され、以降毎年4月1日より9月30日まで平城京に氷を納めた。

奈良朝7代、70年余りの間はこの制度は継続したが、平安遷都後は廃止され、貞観2年(860年)、清和天皇の時期になって、現在の地に奉遷され、左右2神を併せ三座となった。社殿が建立されたのは建保5年(1217年)とされている。

以来、春日大社の別宮に属し、式年費用や営繕費、祭礼費などは春日社、興福寺の朱印高2万石、および社頭所禄、三方楽所料2千石などの一部によって行われたが、明治以降はこの制度も廃止され、氏子と冷凍氷業界の奉賛により維持される形になっている。

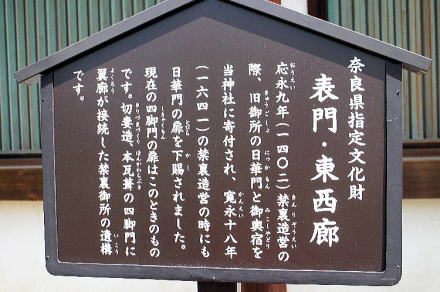

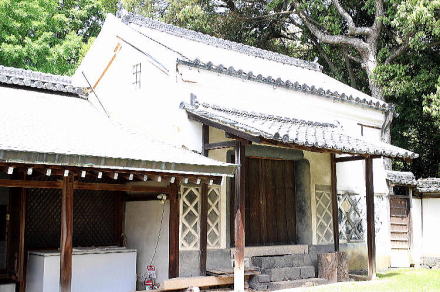

春日造の一ノ鳥居が、登大路に面する。鳥居を入ると両側に石灯籠が立ち並び、右手に手水舎、左手に境内社の祓戸社がある。右手の石灯籠、手水舎の背後には、鏡池と枝垂れ桜がある。正面石段を登ると表門(四脚門)と東西廊がある。