2015.05.14更新

法輪寺

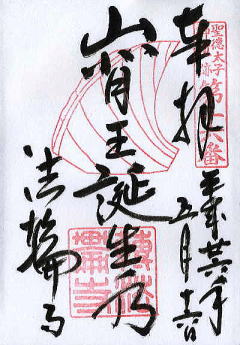

山背王誕生水

| 所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町三井1570 |

|---|---|

| 位置 | 北緯34度37分21.00秒 東経135度44分19.87秒 |

| 山号 | 妙見山 |

| 宗派 | 聖徳宗 |

| 本尊 | 薬師如来(重要文化財) |

| 創建年 | 1.推古天皇30年(622年) 2.天智天皇9年(670年) |

| 開基 | 1.山背大兄王 2.百済開法師・圓明法師・下氷新物 |

| 別称 | 三井寺、法林寺、法琳寺 |

| 札所等 | 聖徳太子霊跡16番 大和北部八十八ヶ所霊場 第53番 |

| 文化財 | 木造薬師如来坐像、 木造虚空蔵菩薩立像ほか (重要文化財) 国史跡 |

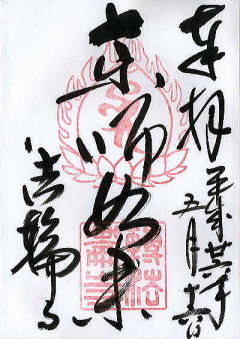

薬師如来

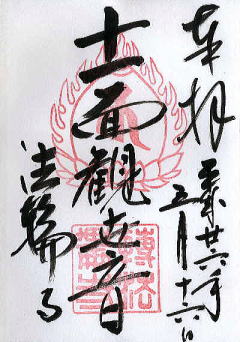

十一面観世音

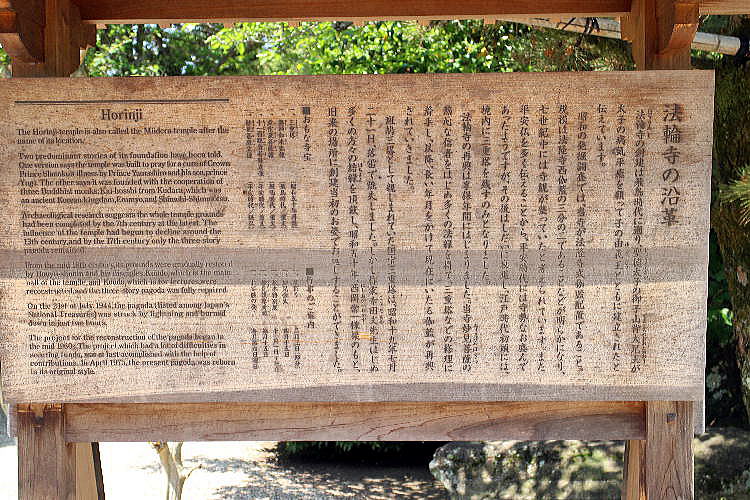

法輪寺(ほうりんじ)は、奈良県生駒郡斑鳩町にある仏教の寺院。三井寺(みいでら)とも呼ばれ、「法林寺」「法琳寺」とも書く。宗派は聖徳宗、本尊は薬師如来坐像。

法隆寺東院の北方に位置する。現存する三重塔は1975年の再建であるため、世界遺産「法隆寺地域の仏教建造物」には含まれていない。法輪寺は寺史に関わる史料が乏しいため、創建事情の詳細は不明であるが、発掘調査の結果等から、7世紀中頃には存在していたことは間違いない。本尊薬師如来像と虚空蔵菩薩像も飛鳥時代末期にさかのぼる古像である。三井寺と言う別名は、当寺のある三井の地名に由来し、付近に聖徳太子ゆかりと言われている3つの井戸があった所から来ている(3つの井戸のうちの1つが現存し、国の史跡に指定されている)。

当寺の創建については、『日本書紀』や『法隆寺伽藍縁起并流記資材帳』(ほうりゅうじがらんえんぎ ならびに るきしざいちょう)には記載がなく、不明な点が多い。

創建については、古くから2つの説がある。1つの説は『聖徳太子伝私記』(嘉禎4年・1238年、顕真著)に見えるもので、聖徳太子の子である山背大兄王が太子の病気平癒を祈るため、622年(推古30年)に建てた、とする。今一つの説は『上宮聖徳太子伝補闕記』(平安時代前期成立)および『聖徳太子伝暦』(延喜17年・917年、藤原兼輔著)に見えるもので、創建法隆寺の焼失後、百済の開法師・円明法師・下氷新物(しもつひのにいもの)の3人が建てたとするものである。これらの人物の名前については「聞法師、円明師、下氷君雑物(しもつひのきみくさもの)とも伝えるが、いずれの人物も伝記は不明である。

発掘調査の結果、法隆寺再建伽藍(現存)に近い瓦と、それより一段階古い瓦とが出土している。また、前身建物の遺構とみられる掘立柱穴や溝も検出されており、当時の創建は飛鳥時代末期、7世紀中頃までさかのぼると考えられている。

昭和25年、仏教考古学が専門であった石田茂作(いしだ もさく、1894年-1977年)が法輪寺を発掘・調査し、創建当時は東に金堂、西に塔が建つ、法隆寺式の伽藍配置で、平面規模は法隆寺の3分の2であったことがわかった。