2015.05.13更新

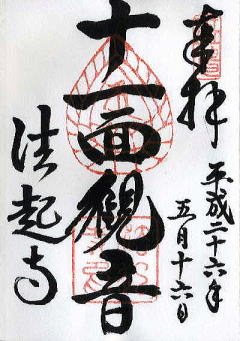

法起寺

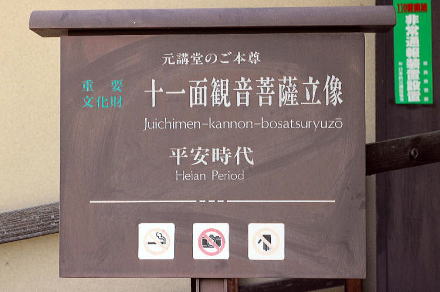

十一面観音

| 所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町岡本1873 |

|---|---|

| 位置 | 北緯34度37分22.7秒 東経135度44分46.4秒 |

| 山号 | 岡本山 |

| 宗派 | 聖徳宗 |

| 本尊 | 十一面観音菩薩 |

| 創建年 | 舒明天皇10年(638年) |

| 開基 | 山背大兄王 |

| 別称 | 岡本寺、池後尼寺 |

| 札所等 | 聖徳太子霊跡17番 大和北部八十八ヶ所霊場 第52番 |

| 文化財 | 三重塔(国宝) 木造十一面観音立像、銅造菩薩立像(重要文化財) 世界遺産 |

法起寺(ほうきじ、ほっきじ)は、奈良県生駒郡斑鳩町岡本にある聖徳宗の寺院。古くは岡本寺、池後寺(いけじりでら)とも呼ばれた。

山号は「岡本山」(ただし、奈良時代以前創建の寺院にはもともと山号はなく、後世付したものである)。本尊は十一面観音。聖徳太子建立七大寺の一つに数えられることもあるが、寺の完成は太子が没して数十年後のことである。「法隆寺地域の仏教建造物」の一部として世界遺産に登録されている。

寺名は20世紀末頃までの文献では「ほっきじ」と読んでいたが[1]、現在、寺側では「ほうきじ」を正式の読みとしている。これは、法起寺が法隆寺とともに世界遺産に登録されるにあたり、「法」の読み方に一貫性が欲しい、という理由により、高田良信法隆寺管長により、「ほうきじ」を正式とする、という判断がされたためである。長年の親しみもあり、今でも「ほっきじ」と読む人は多い。

世界遺産・法隆寺が所在する斑鳩(いかるが)の里には、法起寺のほか、法輪寺、中宮寺など、創建年代が7世紀にさかのぼる古代寺院が存在し、この地が早くから仏教文化の栄えた地であったことがわかる。法起寺は法隆寺東院の北東方の山裾の岡本地区に位置する。この地は聖徳太子が法華経を講じた「岡本宮」の跡地と言われ、太子の遺言により子息の山背大兄王(やましろのおおえのおう)が岡本宮を寺に改めたのが法起寺の始まりと伝えられている。

天平19年(747年)の『法隆寺縁起』[2]には「聖徳太子建立七寺」の一として「池後尼寺」が挙げられている。この池後尼寺が法起寺と同一寺院であることを示す最古の資料は宝亀2年(771年)の『七代記』(四天王寺の僧教明の撰)で、そこには「法起寺、時の人喚(よ)びて池後寺とす」(原文漢文)とある。一方、この寺には「岡本寺」という呼び名もあり、天平勝宝2年(750年)の「造東大寺司牒案」(正倉院文書)に「岡本寺」とあるのがもっとも早い例である。9世紀成立の仏教説話集『日本霊異記』(『日本現報善悪霊異記』)には「大和国平群郡鵤村岡本尼寺」の観音像にまつわる霊験譚を載せるが、そこには岡本尼寺は聖徳太子の住んだ宮を寺に改めたものだとある。このことから、岡本寺が鵤村(いかるがむら)にあったこと、「聖徳太子の宮を寺に改めた」という創建縁起が9世紀の時点で流布していたことがわかる。[3]