2016.07.14更新

開化天皇陵

開化天皇(かいかてんのう、孝元天皇7年 - 開化天皇60年4月9日)は、日本の第9代天皇(在位:孝元天皇57年11月12日 - 開化天皇60年4月9日)。

和風諡号は、『日本書紀』では「稚日本根子彦大日日天皇(わかやまとねこひこおおひひのすめらみこと)」、『古事記』では「若倭根子日子大毘毘命」。

『日本書紀』『古事記』とも系譜の記載はあるが事績の記述はなく、いわゆる「欠史八代」の1人に数えられる。

漢風諡号である「開化」は、8世紀後半に淡海三船によって撰進された名称とされる。

和風諡号である「わかやまとねこひこ-おおひひ」のうち、「わかやまとねこひこ」は後世に付加された美称(持統・文武・元明・元正の諡号に類例)、末尾の「ひ」は神名の末尾に付く「ひ」と同義と見て、開化天皇の原像は「おおひひ(大日日/大毘毘)」という名の古い神であって、これが天皇に作り変えられたと推測する説がある。

『日本書紀』によると、孝元天皇22年1月14日に立太子。孝元天皇57年9月2日の父天皇の崩御を受け、崩御の同年11月12日に即位した。そして翌年の開化天皇元年10月13日、宮を春日率川宮に遷した。

その後、開化天皇60年4月9日に在位60年にして崩御した。時に『日本書紀』では115歳、『古事記』では63歳という。開化天皇60年10月3日、遺骸は「春日率川坂本陵(または坂上陵)」に葬られた。

宮(皇居)の名称は、『日本書紀』では春日率川宮(かすがのいざかわのみや)、『古事記』では春日之伊邪河宮。

宮の伝説地は、現在の奈良県奈良市本子守町周辺と伝承される。同地では、率川神社境内が宮跡にあたるとされる。この説は開化天皇陵にも近く優勢であるが、一方で奈良市春日野町の東の四恩院廃寺付近とする説もある。

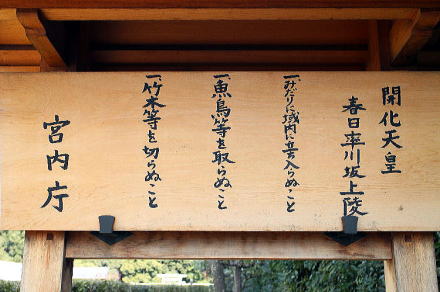

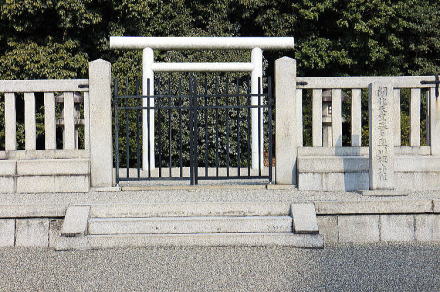

陵(みささぎ)は、奈良県奈良市油阪町にある春日率川坂上陵(かすがのいざかわのさかのえのみささぎ、に治定されている。公式形式は前方後円。考古学名は「念仏寺山古墳」(前方後円墳、墳丘長約100m)。

陵について『日本書紀』では前述のように「春日率川坂本陵(坂上陵)」、『古事記』では「伊邪河之坂上」の所在とあるほか、『延喜式』諸陵寮では「春日率川坂上陵」として兆域は東西5段・南北5段、在京戸10烟を毎年あてる旨とともに遠陵としている。近世には近隣の念仏寺の墓地になったため墳丘は削られたが、幕末に墓地の移転と陵の修補がなされて現在に至っている。

また皇居では、宮中三殿の1つの皇霊殿において他の歴代天皇・皇族とともに開化天皇の霊が祀られている。