2015.05.22更新

八幡神社(西大寺芝町)

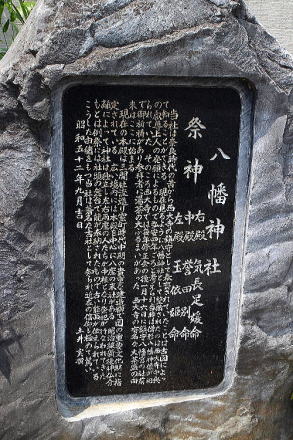

| 旧社格 村社 | |||

| 所在地 | 奈良県奈良市西大寺芝町二丁目十番 | ||

| 御祭神 | 主祭神 | 気長足姫命 (おきながたらしひめのみこと) | 右殿 |

| 誉田別命 (ほんだわけのみこと) | 中殿 | ||

| 玉依姫命 (たまよりひめのみこと) | 左殿 | ||

| 末社祭神 | 三筒男神 (みつつおのかみ) | 住吉神社 | |

| 気長足姫命 (おきながたらしひめのみこと) | |||

| 天照大神 (あまてらすおおみかみ) | |||

| 市杵島姫命 (いちきしまひめのみこと) | 厳島神社 | ||

| 善女竜王 (ぜんにょりゅうおう) | 竜王神社 | ||

| 蛭子神 (ひるこのかみ) | 恵比須神社 | ||

| 品陀別命 (ほんだわけのみこと) | 若宮神社 | ||

| 武内宿禰 (たけのうちすくね) | 武内神社 | ||

| 宇迦之御魂神 (うかのみたまのかみ) | 稲荷神社 | ||

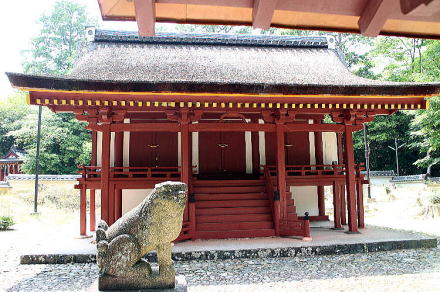

| 由 緒 | もとは、西大寺の鎮守で明治維新の神仏分離によって独立。長承三年(1134)の南寺敷地図帳案(西大寺文書)には、一条四坊四坪に「西大寺八幡宮供田西小一反山」、五坪に「八幡宮敷地」とあるので、それ以前から祀られていた。叡尊入寺後の弘安八年(1285)十一月十七日に神体を安置(感身学正記)。本殿は室町時代の建物で、国指定重要文化財。三間社流造。本殿内部の前机三脚にはそれぞれ阿弥陀仏三尊の種子を記し、永禄九年(1566)の墨書銘がある。 −寺院神社大辞典より− 西大寺の行事として知られる大茶盛は延応元年(1239)の正月修正会後に鎮守の八幡社で叡尊が献茶を参詣人にも振舞ったことに始まるといわれる。 |

||