2014.05.15更新

行燈山古墳(崇神天皇陵)

| 位置 | 北緯34度33分27秒 東経135度50分56.0秒 |

|---|---|

| 所在地 | 奈良県天理市柳本町 |

| 形状 | 前方後円墳 |

| 規模 | 墳丘長242m 高さ23m |

| 築造年代 | 4世紀前半 |

| 被葬者 | 第10代崇神天皇(宮内庁治定) |

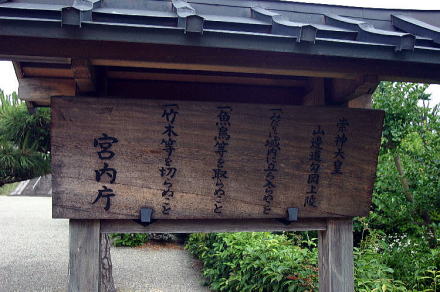

| 史跡指定 | 宮内庁治定(山邊道勾岡上陵) |

行燈山古墳(あんどんやまこふん、あんどやまこふん、行灯山古墳とも書く)は、奈良県天理市柳本町にある古墳時代前期の前方後円墳(帆立貝形古墳にも分類される)。

宮内庁により「山邊道勾岡上陵(やまのべのみちのまがりのおかのえのみささぎ)」として第10代崇神天皇の陵に治定されている。

本古墳は、龍王山の斜面の先端を利用して造られており、平野の方に前方部を北西に向けている。後円部がより高い山側にある。 三輪山の山麓に築かれた大和・柳本古墳群の中でも、渋谷向山古墳(現景行天皇陵)に次ぐ大きさであり、現崇神天皇陵(山辺道勾岡上陵)に比定されている。その政治勢力は、三輪王朝とか初瀬王朝と呼ばれている。初期ヤマト政権の大王陵である。

幕末の文久の修陵の開始時には、本古墳が景行陵だったのが、修陵事業の完成直前の1865年(慶応元)2月に、崇神陵に取り替えられた。これなどは、考古学の遺跡名に陵墓名を持ち込むと混乱を引き起こす原因になる好例である。

宮内庁の管轄する古墳であるので、研究者や国民は、自由に立ち入りできない。