2017.07.18更新

二条城

二条城(にじょうじょう)は、京都市中京区二条通堀川西入二条城町にある、江戸時代に造営された日本の城である。京都市街の中にある平城で、後述する足利氏、織田氏、豊臣氏、徳川氏によるものがあるが、現在見られるものは徳川氏によるものである。また、後の近代において二条城は京都府の府庁や皇室の離宮として使用された。城内全体が国の史跡に指定されている他、二の丸御殿(6棟)が国宝に、22棟の建造物と二の丸御殿の障壁画計1016面が重要文化財に、二の丸御殿庭園が特別名勝に指定されている。さらに1994年(平成6年)にはユネスコの世界遺産(世界文化遺産)に「古都京都の文化財」として登録されている。

徳川家康の将軍宣下に伴う賀儀と、徳川慶喜の大政奉還が行われ、江戸幕府の始まりと終わりの場所でもある。

二条城の敷地は、現在の京都市街にもほぼ受け継がれている平安京の町割りに対して時計回りに約3度の傾きがある。これは、宣教師によって日本にもたらされた方位磁石を普請の際に用いたためのとの説があるが[注釈 5]、証拠はない。もしそうなら、南北が明瞭な当時の京都でなぜわざわざ磁石を使ったのかという疑問が新たに生じる。聚楽第跡周辺の街路が同様に数度の傾きを持つことから、この傾きを作ったのは秀吉で、家康がその傾きを継承した可能性もあるが、これにも確証がない。

将軍滞在の城としては規模も小さく防御能力に問題がありそうだが、家臣の疑問に対し家康は「一日二日も持ちこたえれば周辺から援軍が来る」「万が一この城が敵の手に落ちたら堅城だと取り返すのに手間がかかる」と答えたと伝えられる。

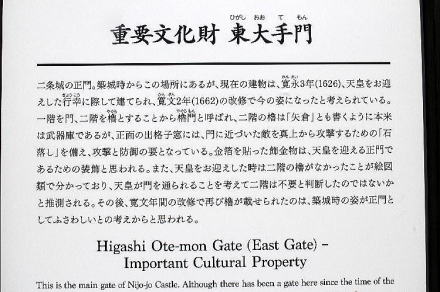

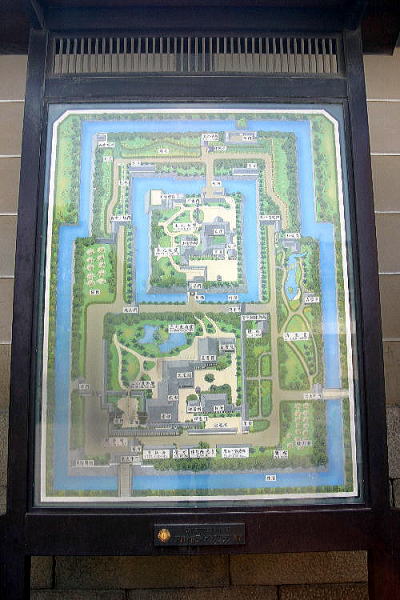

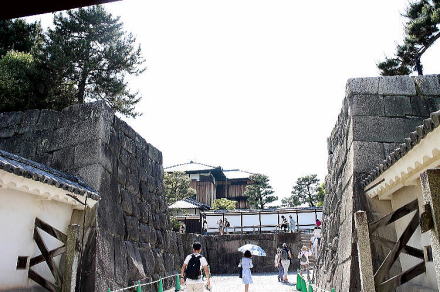

外部との出入り口としての城門は東西南北に1つずつある。ただし、南門は1915年(大正4年)に大正天皇の大典に備え新たに造られたもので、本来の城門ではない。正門は堀川通に面した東大手門(櫓門)である。西門(埋門)と前述の南門は外堀を渡る橋がなく使用されていない。北大手門(櫓門)も普段は閉鎖されている。また、この他に城内には5つの城門がある。二の丸を東西に分ける北中仕切門と南中仕切門、二の丸と本丸を結ぶ通路への入り口となる鳴子門と桃山門、その通路から内堀を渡った本丸への入り口となる櫓門である。なお東大手門は現在創建時と同じく櫓門となっているが、後水尾天皇の行幸を仰ぐ際、上から見下ろすのは不敬として一重門に変えられた。行幸後には再び櫓門に戻された。

二の丸の中心的建造物である二の丸御殿は、東大手門から入って正面の西方に建つ。御殿は築地塀で囲まれていて、正門である唐門は塀の南側にある。それをくぐると正面に二の丸御殿の玄関にあたる「車寄」(くるまよせ)が見える。二の丸御殿は手前から順に「遠侍」(とおざむらい)、「式台」(しきだい)、「大広間」、「蘇鉄の間」、「黒書院」(くろしょいん)、「白書院」(しろしょいん)と呼ばれる6つの建物が雁行に並び、廊下で接続され一体となっている。又、当初柱の銅版は金箔押しであって、現在現存している物より遥かに華やかなものであった。大広間の西側、黒書院の南側に日本庭園がある。遠侍の北側には「台所」と配膳をするための「御清所」と呼ばれる建物がある。現在、檜皮葺となっている唐破風車寄の屋根は、明治修理により瓦葺きから檜皮葺となったものである。

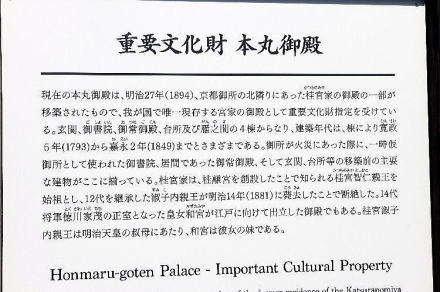

本丸御殿は御所の北にあった旧桂宮邸(1847年建築)を1893年(明治26年)から1894年(明治27年)にかけて移築したもので、徳川家の二条城とは本来無関係の建物である。過去には春と秋に期間限定で公開されていたが、耐震性の不足が判明したため2007年(平成19年)春を最後に公開を中止して以降、内部は公開されていない。もともとあった京都御苑内の敷地には、築地塀と表門と勅使門、また庭園や池も現存している。

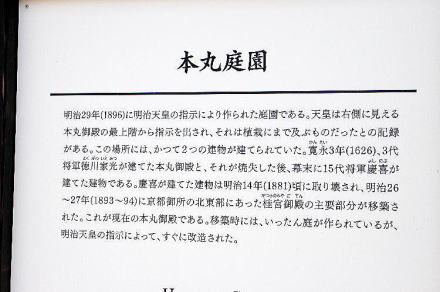

本丸御殿の南には、洋風庭園がある。

創建時の天守は、『洛中洛外図屏風』に城の北西部分(現在の清流園の辺り)に望楼型の5重天守として描かれている。この天守は慶長期に家康によって現在の二ノ丸北西隅に建てられたもので、大和郡山城天守の移築説がある。記録には小天守や渡廊下の記述があり、天守曲輪を形成していたと考えられる。この天守は3代家光の時に行われた寛永の大改修時に淀城に再び移築された。移築された淀城天守は図面が残されているので、慶長度天守の復元は可能である。

これに代わり、新たに造られた本丸の南西隅に、前年に一国一城令によって廃城とした伏見城の天守が移築された。この寛永期天守は、取付矢倉が付属する層塔型5重5階の天守であったが、1750年(寛延3年)に落雷で焼失して以来、再建されなかった。現在は、天守台のみが残る。天皇が昇った唯一の天守である。