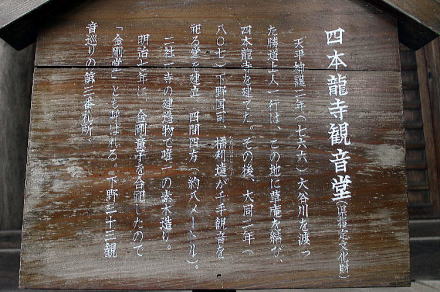

四本龍寺の創建は天平2年(766)勝道上人が祈祷していたところ、後に紫雲石と呼ばれる石から紫色の雲が発生し男体山の方へたなびくのを見た事から、この地を四神守護(青龍、朱雀、白虎、玄武)の霊地と悟り四本龍寺を開創しました。

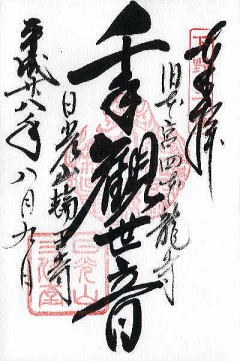

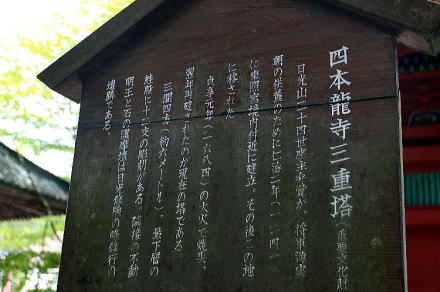

大同2年(807)には下野国司橘利遠が帰依し千手観音堂を造営、その後何度も火災にあい現在の観音堂は貞享元年(1684)の大火で焼失後再建されたもので、桁行3間、梁間3間、寄棟、銅瓦葺きで日光山では珍しい白木造りです。三重塔は元々は仁治2年(1241)に東照宮境内に建立されましたが日光大造営の折現在地に移され観音堂と同様に貞享元年(1684)の大火で焼失後再建されました。

三重塔(桁行5.64m、梁間5.64m、三手組二重垂木)は観音堂とは異なり十二支の彫刻や極彩色で彩るなど鮮やかな印象を受けます。

明治時代初頭に発令された神仏分霊により日光山内が二社一寺に分離され、四本龍寺は日光山輪王寺に組み込まれ(境内前面に鎮座する本宮神社は日光二荒山神社の別宮となっています)、明治7年(1874)金剛童子を合祀した事から、金剛堂との別称もあります。

四本龍寺観音堂、三重塔は国指定重要文化財に指定されています。

下野33観音霊場の3番札所。