2014.05.20更新

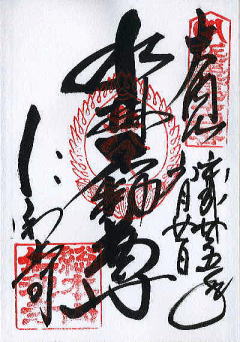

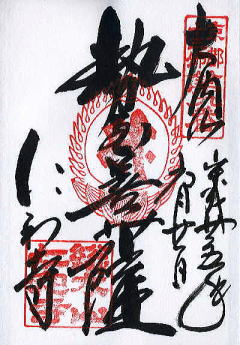

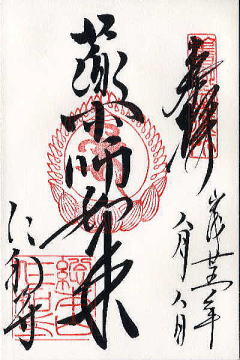

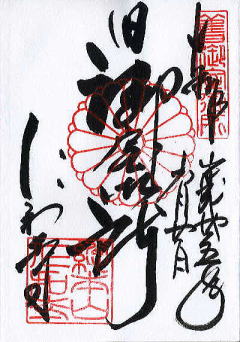

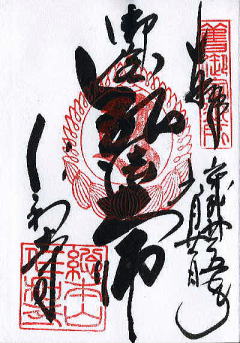

仁和寺

阿弥陀如来

御詠歌

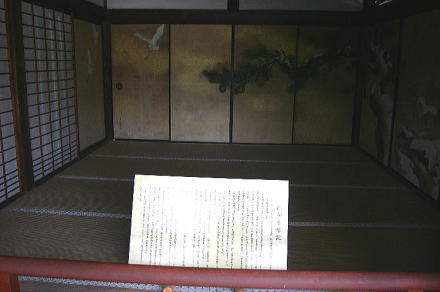

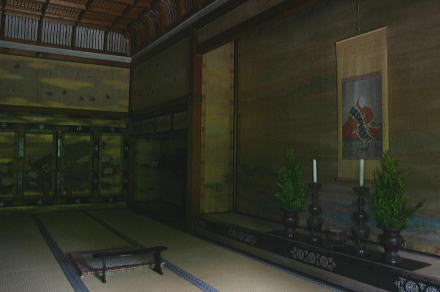

旧御室御所

弘法大師

水掛不動尊

勢至菩薩

薬師如来

仁和寺(にんなじ)は、京都府京都市右京区御室にある真言宗御室派総本山の寺院。山号を大内山と称する。本尊は阿弥陀如来、開基(創立者)は宇多天皇。「古都京都の文化財」として、世界遺産に登録されている。

皇室とゆかりの深い寺(門跡寺院)で、出家後の宇多法皇が住したことから、「御室御所」(おむろごしょ)と称された。明治維新以降は、仁和寺の門跡に皇族が就かなくなったこともあり、「旧御室御所」と称するようになった。

御室は桜の名所としても知られ、春の桜と秋の紅葉の時期は多くの参拝者でにぎわう。徒然草に登場する「仁和寺にある法師」の話は著名である。当寺はまた、宇多天皇を流祖とする華道御室流の家元でもある。

普段は境内への入場は無料であり、御殿・霊宝館の拝観のみ有料となる。ただし、御室桜の開花時(4月)に「さくらまつり」が行われ、その期間は、境内への入場にも拝観料が必要となる。

仁和寺は光孝天皇の勅願で仁和2年(886年)に建て始められたが、同天皇は寺の完成を見ずに翌年崩御した。遺志を引き継いだ宇多天皇によって、仁和4年(888年)に落成し、「西山御願寺」と称されたが、やがて年号をとって仁和寺と号した。宇多天皇は出家後、仁和寺伽藍の西南に「御室」(おむろ)と呼ばれる僧坊を建てて住んだため、当寺には「御室(仁和寺)御所」の別称がある。なお、「御室」の旧地には現在、「仁和寺御殿」と称される御所風の建築群が建つ。御所跡地が国の史跡に指定されている。

仁和寺はその後も皇族や貴族の保護を受け、明治時代に至るまで、覚法法親王など、皇子や皇族が歴代の門跡(住職)を務め(最後の皇族出身の門跡は、伏見宮純仁法親王、後の小松宮彰仁親王)、門跡寺院の筆頭として仏教各宗を統括していた。非皇族で仁和寺門跡になった人物に九条道家の子法助と足利義満の子法尊の2名がいるが、ともに当時の朝廷における絶対的な権力者の息子でかつ後に准后に叙せられるなど皇族門跡に匹敵する社会的地位を有していた。室町時代にはやや衰退し、応仁の乱(1467年-1477年)で伽藍は全焼した。近世になって、寛永年間(1624年-1644年)、徳川幕府により伽藍が整備された。また、寛永年間の皇居建て替えに伴い、旧皇居の紫宸殿、清涼殿、常御殿などが仁和寺に下賜され、境内に移築されている(現在の金堂は旧紫宸殿)。