| 城郭構造 |

平山城 |

| 天守構造 |

なし

望楼型3層4階、(RC造り)

模擬 |

| 築城主 |

不明(織田信秀?) |

| 築城年 |

室町時代末期[2] |

| 主な改修者 |

丹羽氏清 |

| 主な城主 |

織田氏・松平氏・丹羽氏 |

| 廃城年 |

1600年 |

| 遺構 |

曲輪・空堀・土塁・土橋・

建造物跡・井戸跡など |

| 指定文化財 |

なし |

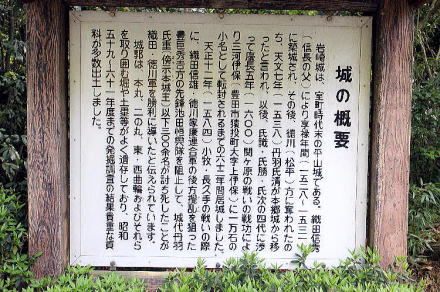

岩崎城(いわさきじょう)は、尾張国愛知郡(現在の愛知県日進市岩崎)に存在した戦国時代の日本の城(平山城)である。室町時代末期(15世紀末から16世紀前葉ころ)に築城され慶長5年(1600年)に廃城となった[1][2]。もっとも古い記録によると尾張国勝幡城(現・愛知県愛西市)主・織田信秀(織田信長の父)の支城であった。

長久手の戦いの後、落城した岩崎城が再建されたかは確かではないが、慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いで丹羽氏次は徳川方として参戦、その功績を認められ三河国伊保(現在の愛知県豊田市)1万石の大名として栄転し、岩崎城はここで廃城となる。

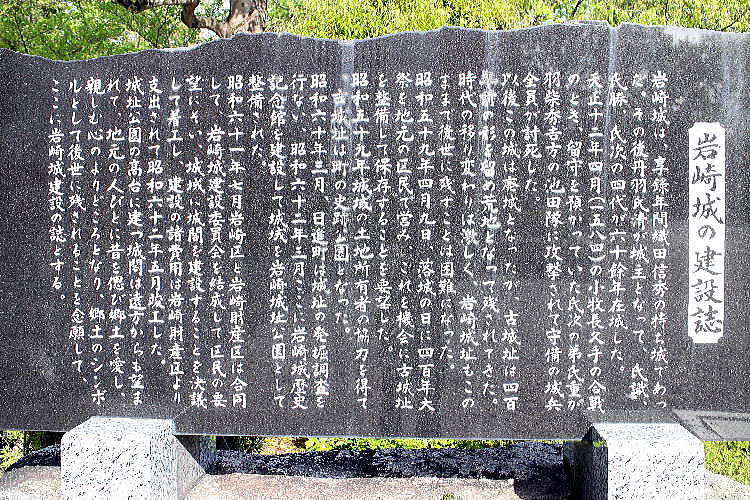

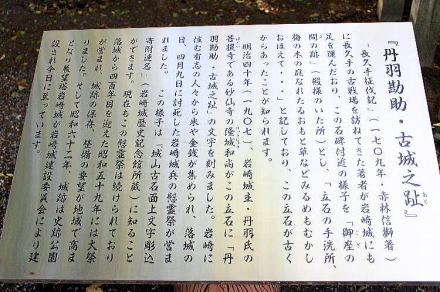

廃城後は3百年以上も整備されることは無く、本丸跡は畑となっていた。明治43年(1910年)に旧尾張藩士らの手により、岩崎城の戦いで戦死した丹羽軍将兵を慰めるため、「表忠義」の題を持つ記念碑が本丸の櫓台に建てられた。現在でも毎年4月9日には慰霊祭が行われている。

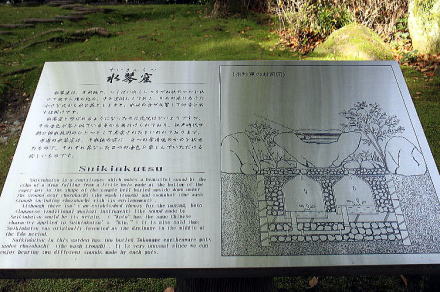

また昭和62年(1987年)には、展望塔として五重構造の天守閣(模擬天守)が築城、「岩崎城址公園」として整備され、併設する岩崎城歴史記念館には岩崎城の歴史や城跡からの出土品などが展示されている。また整備中に偶然発見された6世紀ごろの古墳の跡も公園内に展示されている。その他、二の丸には水琴窟を持った日本庭園が造られている。

台地の先端部を堀切で分断して平山城を形成している。周囲を土塁・空堀・帯曲輪で囲まれた本丸には、東南部に建造物・西北に人工的に土を盛り上げて作った櫓台(標高・約66メートル)が備わっていた。また本丸の馬出とも言える二の丸など、いくつかの曲輪が本丸の周囲を固めていた。空堀は当初は薬研堀であったが、後に一部は箱堀に作り変えられていたことが調査で判明している。