2017.05.11更新

岡崎城

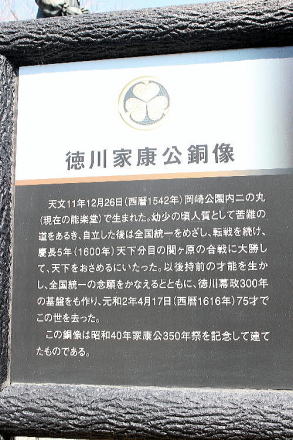

岡崎城(おかざきじょう)は、愛知県岡崎市康生町にあった日本の城。徳川家康の生地である。別名、龍城。

戦国時代から安土桃山時代には松平氏の持ち城、江戸時代には岡崎藩の藩庁であった。

岡崎城は当初、「岡竒城」と記された。また、『三河国名所図会』には、「岡崎は享禄(1528年(享禄元年) - 1531年(享禄4年))以来の名號にして、其以前は菅生郷なり、」と記載されている。

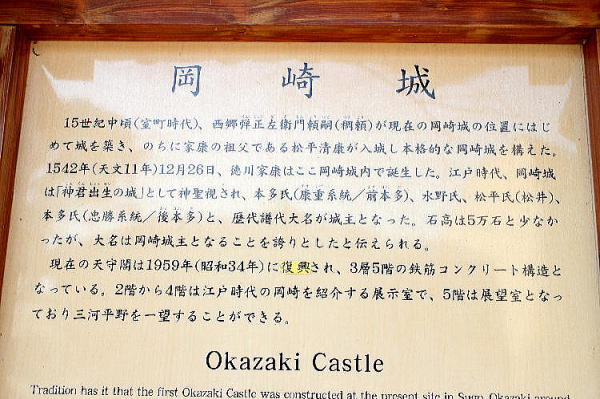

菅生川と矢作川の合流地点にある龍頭山という丘陵を利用して造られている。元は、龍頭山の砦として三河国仁木氏の守護代であった西郷稠頼(つぎより、つぐより、又は、ちかより)、そして、その子頼嗣(よりつぐ)が北方に対する防御として築城したものである。当時は、龍燈山城(りゅうとうざんじょう)と呼んだ。それを、松平清康が西郷信貞(松平昌安)から奪い取り改修拡張整備したものが岡崎城である。

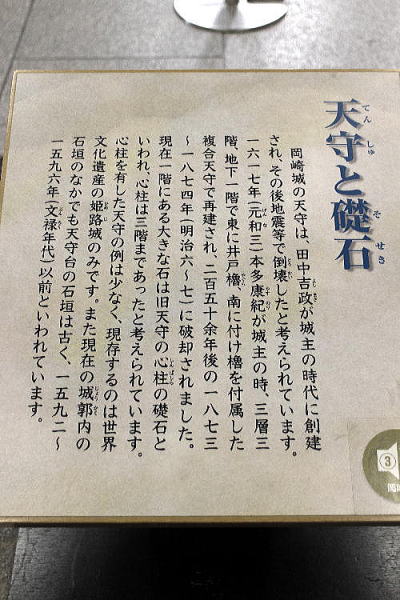

龍頭山はもともと小高い丘で、山頂に本丸が置かれた平山城として築かれていたが、本多康重から3代忠利(1600年(慶長5年) - 1645年(正保2年))にわたる改修によって平城となっている。この際、本丸に複合連結式望楼型3重3階の天守(1617年(元和3年))が建てられた。

本丸の北方に持仏堂曲輪、その北方下に二の丸、その北方に北曲輪、二の丸の東側には三ノ丸と東曲輪、その東に備前曲輪と大手門があった浄瑠璃曲輪、本丸と二の丸の西方下に坂谷曲輪、その西に白山曲輪と搦手口に当たる稗田門があった稗田曲輪、本丸の南は、菅生川沿いに菅生曲輪があり、それに、本丸から北側へ6重、西側へ4重の外堀を廻らせていた。

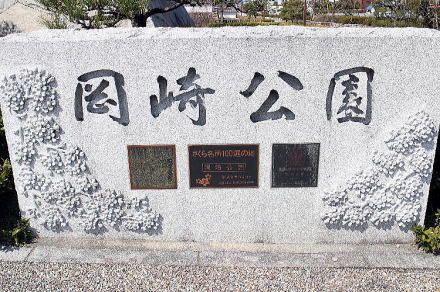

存城当時の東海地方の城では3番目に数えられる規模であったが、1873年(明治6年)の廃城令によって廃城となり城内の天守以下の建物及び土地を払い下げ、現在は一切の建物を失い、本丸と周辺の持仏堂曲輪、隠居曲輪、風呂谷等の曲輪と石垣、堀などの遺構を残すのみで、敷地は龍城神社、岡崎公園として整備され、城戸久名古屋工業大学名誉教授設計による天守などが復興され、市民の憩いの場になっている。

東隅櫓が2010年(平成22年)3月に再建された。望楼式二重櫓と呼ばれる木造2階建で、入り母屋造りの屋根は、岡崎藩主を務めた本多氏の家紋立ち葵が刻まれた本瓦葺き。壁は白漆喰塗り。高さ約9.4メートルで、かつて東曲輪だった岡崎公園駐車場の南東角に位置する。1781年(天明元年)の「岡崎城絵図」を基本資料としているが、東隅櫓の図面は現存しなかったため、愛媛県松山市に現存する同時代の松山城の野原櫓などの形式を参考にして、江戸時代の工法を忠実に再現し建設した。城内で発掘された石材を使い、空積みの石垣も築いた。隣接して同時に整備した長さ約45メートルの城壁と合わせ、総工費は約1億円。年中無休で内部を公開している。