2014.05.12更新

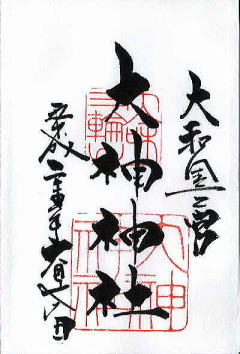

大神神社

大神神社

大神神社(おおみわじんじゃ)は、奈良県桜井市にある神社。式内社(名神大社)、大和国一宮、二十二社(中七社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

別称として「三輪明神」、「三輪神社」とも呼ばれる。

日本で最古の神社の1つとされる。近年、大和七福八宝めぐり(三輪明神、長谷寺、信貴山朝護孫子寺、當麻寺中之坊、安倍文殊院、おふさ観音、談山神社、久米寺)の1つに数えられている。平等寺、大御輪寺、浄願寺(尼寺)の三つの大きな神宮寺があったが、明治時代の廃仏毀釈で廃絶した。

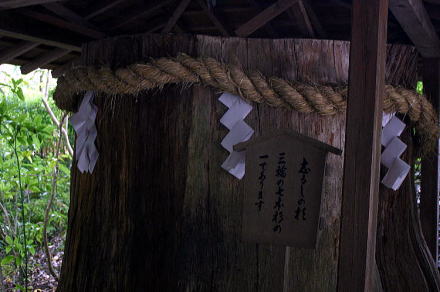

三輪山そのものを神体(神体山)としており、本殿をもたず、拝殿[1]から三輪山自体を神体として仰ぎ見る古神道(原始神道)の形態を残している。自然を崇拝するアニミズムの特色が認められるため、三輪山信仰は縄文か弥生にまで遡ると想像されている。拝殿奥にある三ツ鳥居は、明神鳥居3つを1つに組み合わせた特異な形式のものである[2]。例年11月14日に行われる醸造安全祈願祭(酒まつり)で拝殿に杉玉が吊るされる、これが各地の造り酒屋へと伝わった。

摂社の檜原神社は天照大神をはじめて宮中の外に祀った「倭笠縫邑」の地であると伝えられ、元伊勢の一つとなっている。また、作者不詳の能「三輪」ではキリ(終りの部分)の歌に「思えば伊勢と三輪の神。一体分身の御事。今更、なんと、いわくら(磐座・言わくら)や」との言葉があり、伊勢神宮との関係が示唆されている。

全国各地に大神神社・神神社(美和神社)が分祀されており、既に『延喜式神名帳』(『延喜式』巻9・10の神名式)にも記述がある。その分布は、山陽道に沿って播磨(美作)・備前・備中・周防に多い。吉備国を征服する時に大和王権によって分祀されたのではないかと推測されている[3]。