2014.05.12更新

大仙陵古墳(仁徳天皇陵)

| 位置 | 北緯34度33分50.16秒 東経135度29分14.32秒 |

|---|---|

| 所在地 | 大阪府堺市堺区大仙町 |

| 形状 | 前方後円墳 |

| 規模 | 墳丘長486m(全国1位) 高さ35m |

| 築造年代 | 5世紀前期-中期 |

| 被葬者 | 第16代仁徳天皇(宮内庁治定) |

| 出土品 | 埴輪・須恵器、(伝)甲冑・鏡・環刀 |

| 史跡指定 | 宮内庁治定(百舌鳥耳原中陵) |

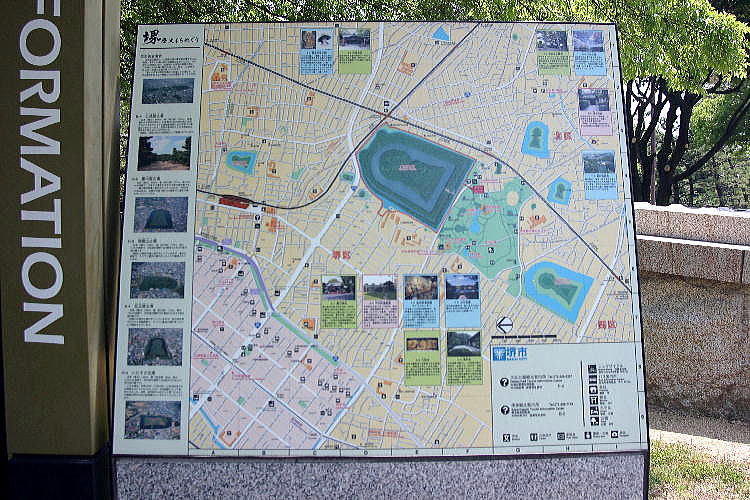

大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)は、大阪府堺市堺区大仙町にある前方後円墳。墳丘長は日本最大で、墓域面積は世界最大であるとされる。周囲の古墳と共に百舌鳥古墳群を構成している。

宮内庁により「百舌鳥耳原中陵(もずのみみはらのなかのみささぎ)」として第16代仁徳天皇の陵に治定されている。一般には「仁徳天皇陵(にんとくてんのうりょう)」とも呼ばれる。

仁徳天皇(にんとくてんのう、神功皇后摂政57年 - 仁徳天皇87年1月16日)は、日本の第16代天皇(在位:仁徳天皇元年1月3日 - 同87年1月16日)。

名は大雀命(おほさざきのみこと)(『古事記』)、大鷦鷯尊(おほさざきのみこと)・大鷦鷯天皇(おほさざきのすめらみこと)・聖帝(『日本書紀』)・難波天皇(『万葉集』)。

応神天皇の崩御の後、最も有力と目されていた皇位継承者の菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)皇子と互いに皇位を譲り合ったが、皇子の薨去(『日本書紀』は仁徳天皇に皇位を譲るために自殺したと伝える)により即位したという。この間の3年は空位である。

人家の竈(かまど)から炊煙が立ち上っていないことに気づいて租税を免除し、その間は倹約のために宮殿の屋根の茅さえ葺き替えなかった、と言う記紀の逸話(民のかまど)に見られるように、仁徳天皇の治世は仁政として知られ、「仁徳」の漢風諡号もこれに由来する。

ただ一方で、記紀には好色な天皇として皇后の嫉妬に苛まれる人間臭い一面も描かれている。また、事績の一部が父の応神天皇と重複・類似することから、元来は1人の天皇の事績を2人に分けたという説がある。また逆に、『播磨国風土記』においては、大雀天皇と難波高津宮天皇として書き分けられており、二人の天皇の事跡を一人に合成したとする見方もある。

日本書紀の仁徳の条の冒頭では、五百城入彦皇子(成務天皇の弟)の孫となっているが、この記載は古事記応神の条の冒頭にある記事と矛盾する。すなわち、大雀の母中日売の父が、五百木入日子の子品它真若となっていることである(この場合、大雀は五百木入日子の曾孫となる)。古事記と日本書紀の系図どちらが正しいかは不明である。

なお、『宋書』倭国伝に記される「倭の五王」中の讃(さん)または珍(ちん)に比定する説があるが、確定していない。