| 別名 |

金城、錦城 |

| 城郭構造 |

輪郭式平城または平山城 |

| 天守構造 |

複合式望楼型(豊臣期・1585年築)

独立式層塔型5重5階地下1階(徳川期・1626年再)

いずれも非現存

独立式望楼型5重8階(1931年SRC造復興) |

| 築城主 |

豊臣秀吉 |

| 築城年 |

1583年(天正11年) |

| 主な改修者 |

徳川秀忠 |

| 主な城主 |

豊臣氏、奥平氏、徳川氏 |

| 廃城年 |

1868年(明治元年) |

| 遺構 |

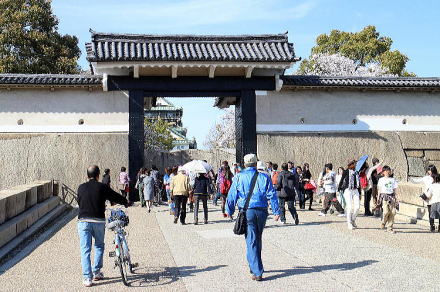

櫓、門、石垣、堀 |

| 指定文化財 |

国の重要文化財(櫓・門など)

登録有形文化財(再建天守)

特別史跡 |

| 再建造物 |

天守 |

| 位置 |

北緯34度41分14.56秒

東経135度31分33.04秒 |