2014.04.26更新

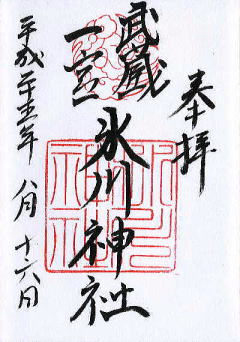

氷川神社

氷川神社

氷川神社(ひかわじんじゃ)は、埼玉県さいたま市大宮区高鼻町にある神社。式内社(名神大社)、武蔵国一宮または三宮、勅祭社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。宮中の四方拝で遥拝される一社。

東京都・埼玉県近辺に約200社ある氷川神社の総本社である。他の氷川神社と区別する際は「大宮氷川神社」とも呼ばれる。

神社の境内は見沼(江戸時代中期まで存在した広大な沼)の畔に立ち、もとは見沼の水神を祀っていたと考えられている。現在の神池は、見沼の名残である。埼玉県・東京都の荒川流域、特に旧武蔵国足立郡を中心にして氷川信仰に基づく氷川神社が多数分布する。

富士山と筑波山を結んだ線と、浅間山と冬至の日の出を結んだ線の交差地点に位置する。また、大宮の氷川神社・中川の中氷川神社(現 中山神社)・三室の氷川女体神社が浅間山と冬至の日の出の線上に一直線に並ぶことから、この三社が男体社・女体社・簸王子社として一体の氷川神社を形成していたという説がある。なお、この三氷川とかつて大宮の氷川神社境内にあった三社(男体社・女体社・簸王子社)がよく混同されるが別のものである。

さいたま市の「大宮」の地名は、当社を「大いなる宮居」と称えたことに由来する。埼玉県周辺の広域から参拝者を集め、正月三が日の初詣の参拝者数(警察調べ)は全国10位以内に数えられる。特に全国的に初詣客が増加した2008年(平成20年)以降は連年200万人以上が訪れている。