2014.06.14更新

三千院

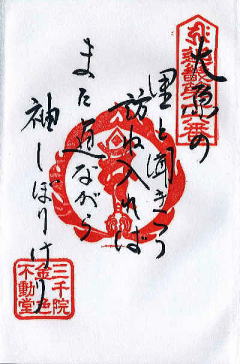

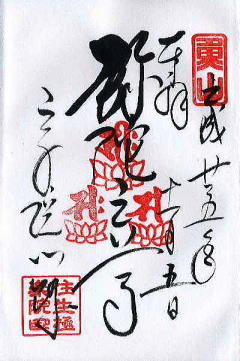

御詠歌

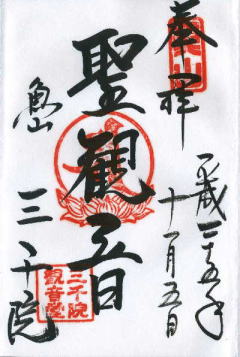

聖観音

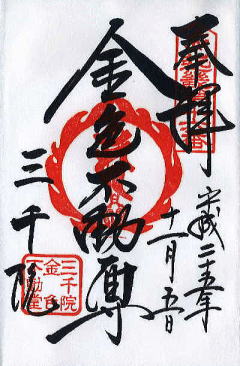

金色不動尊

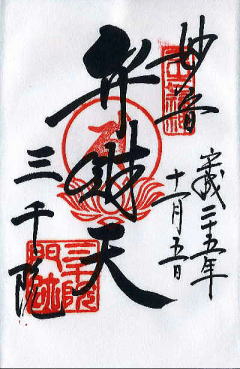

弁財天

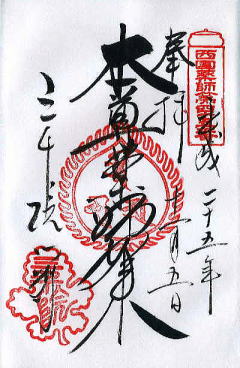

本尊・薬師如来

弥陀三尊

| 所在地 | 京都府京都市左京区大原来迎院町540 |

|---|---|

| 位置 | 北緯35度7分11.35秒 東経135度50分3.92秒 |

| 山号 | 魚山(ぎょざん) |

| 宗派 | 天台宗 |

| 本尊 | 薬師如来 |

| 創建年 | 延暦年間(782年 - 806年) |

| 開基 | 最澄 |

| 別称 | 三千院門跡、梶井門跡 |

| 札所等 | 西国薬師四十九霊場第45番 近畿三十六不動尊霊場第16番 |

| 文化財 | 阿弥陀三尊坐像(国宝) 往生極楽院阿弥陀堂、木造救世観音半跏像ほか(重要文化財) |

千院(さんぜんいん)は、京都市左京区大原にある天台宗の寺院。三千院門跡とも称する。山号は、魚山(ぎょざん)、本尊は薬師如来、開基は最澄である。

京都市街の北東山中、かつては貴人や仏教修行者の隠棲の地として知られた大原の里にある。青蓮院、妙法院とともに、天台宗の三門跡寺院の1つに数えられている。

三千院は8世紀、最澄の時代に比叡山に建立された円融房に起源をもち、のちに比叡山東麓の坂本(現・大津市)に移され、たび重なる移転の後、1871年(明治4年)に現在地に移ったものである。「三千院」あるいは「三千院門跡」という寺名は1871年以降使われるようになったもので、それ以前は「梶井門跡」「梶井御所」「梶井宮」などと呼ばれ、「梨本門跡」「円徳院」などの別称もあり、「円融房」が正式の寺名だったようである。一方、往生極楽院(旧称・極楽院)は、平安時代末期の12世紀から大原の地にあった阿弥陀堂であり、1871年に三千院の本坊がこの地に移転してきてから、その境内に取り込まれたものである。

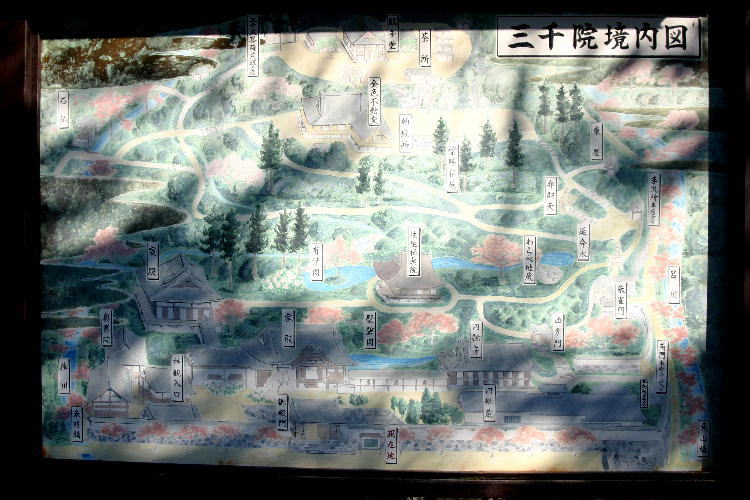

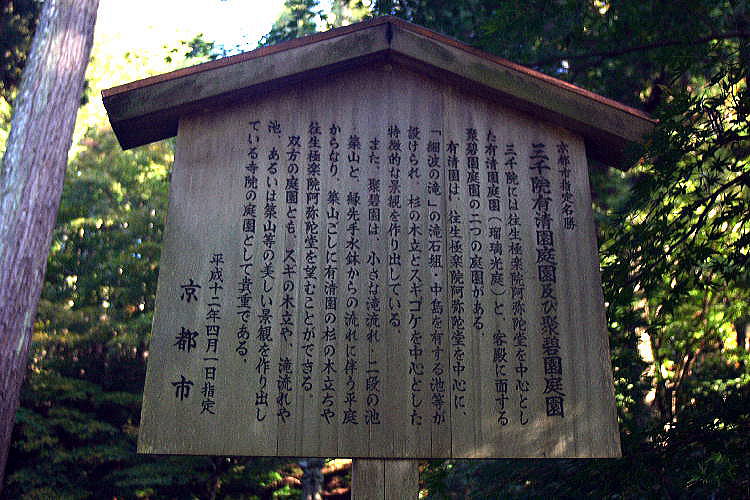

境内には往生極楽院のほか、宸殿、客殿などの建物がある。このうち、境内南側の庭園内にある往生極楽院は12世紀に建てられた阿弥陀堂で、内部には国宝の阿弥陀三尊像を安置している(三千院と往生極楽院は元来は別々の寺院であった)。

三千院は天台三門跡の中でも最も歴史が古く、最澄が延暦7年(788年)、比叡山延暦寺を開いた時に、東塔南谷(比叡山内の地区名)に自刻の薬師如来像を本尊とする「円融房」を開創したのがその起源という。円融房のそばに大きな梨の木があったため、後に「梨本門跡」の別称が生まれた。

比叡山内の寺院の多くは、山麓の平地に「里坊」と呼ばれる拠点をもっていた。860年(貞観2年)、清和天皇の命により、承雲和尚が比叡山の山麓の東坂本(現・大津市坂本)に円融房の里坊を設けた。この里坊を「円徳院」と称し、山上の寺院を「円融房」と称したという説と、「円徳院」と「円融房」は別個の寺院だとする説とがある。

1118年(元永元年)、堀河天皇第二皇子(第三皇子とも)の最雲法親王が入寺したのが、当寺に皇室子弟が入寺した初めである。以後、歴代の住持として皇室や摂関家の子弟が入寺し、歴史上名高い護良親王も入寺したことがある。坂本の円融房には加持(密教の修法)に用いる井戸(加持井)があったことから、寺を「梶井宮」と称するようになったという。最雲法親王は1156年(保元元年)、天台座主(天台宗の最高の地位)に任命された。同じ年、比叡山の北方の大原(現在の京都市左京区大原)に梶井門跡の政所が設置された。これは、大原に住みついた念仏行者を取り締まり、大原にそれ以前からあった来迎院、勝林院などの寺院を管理するために設置されたものである。