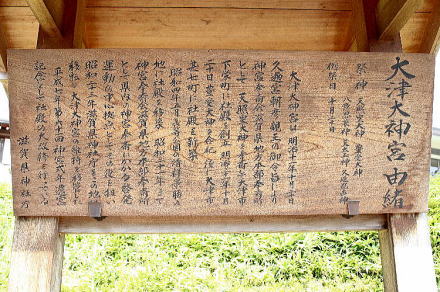

大津大神宮は滋賀県神社庁に隣接して鎮座している。天照皇大神と豊受大神、即ち伊勢両宮の神を祀る。創建は明治十一年(1878)と比較的新しい神社だ。

この神社について語るためには、近代神社政策の歴史に触れないわけにはいかない。

明治五年(1872)政府は神道を軸とした国民教化を目的として教部省を新たに設置、教導職制度を設けて神官・僧侶らをこれに任命した。そして教導職の中央統括機関として大教院を設立、その下部組織として府県単位で統括する中教院、さらに各地の社寺に小教院を置き、教導職は「三条の教則」(敬神愛国・天理人道・皇上奉戴朝旨遵守)に基づいて説教を行った。これは神仏合同の名の下に行われ、教導職は自らの属する宗旨の教義を説くのではなく、あくまでも尊皇愛国思想を定着させるべく活動するという名目だった。

同年、伊勢神宮は伊勢信仰の布教を行う神宮教会を設立、またその中枢機関として神宮教院を設けた。全国各地で既存の伊勢講を基盤として講社が再編され、神宮教会の傘下とした。

大教院は神仏合同の布教機関と位置づけられ、神仏分離政策による廃仏の気運に喘いでいた仏教諸宗にとっては地位回復の面もあったが、実態としては神道側の完全な主導の下にあり、内部での対立は避けられなかった。さらに様ざまな外的要因も重なり、期待された実績を残せないまま明治八年(1875)五月に大教院は解散し、神道と仏教は分かれて布教を行うこととなった。神道系の教会・講社は新たに創設された神道事務局の下で教導職活動を継続したが、同年十一月に「信教自由」を保障する口達が出されると、各自の教義による教導が認められることとなる。翌九年(1876)に神道黒住派(のちの黒住教)と神道修成派が神道事務局からの独立を認められ、教派神道の魁となった。

このような動きの中、神宮教会は全国の教区ごとに本部教会・支部教会を置き、教導活動を推進していく。

明治十一年(1878)十月二十日、伊勢神宮祭主であった久邇宮朝彦親王の令旨により、大津下栄町に神宮教会大津支部として社殿が建てられ、伊勢内宮より天照皇大神を分霊した。これが大津大神宮の創祀である。