2016.05.01更新

志波彦神社・塩竈神社

塩竈神社 ・ 志波彦神社

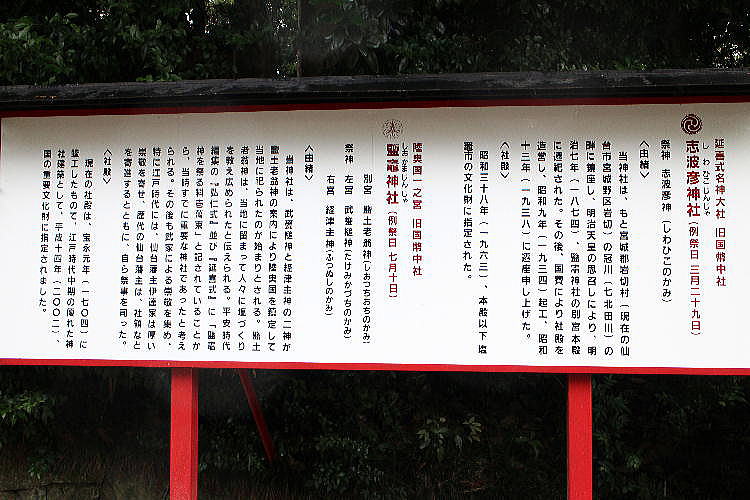

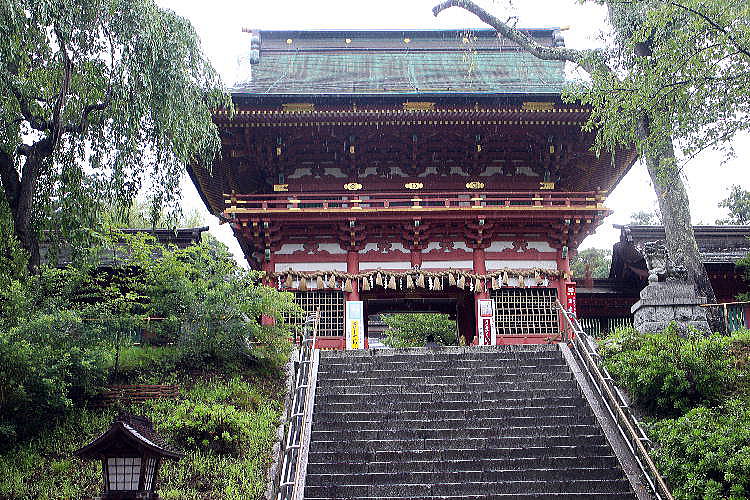

志波彦神社・鹽竈神社(しわひこじんじゃ・しおがまじんじゃ)は、宮城県塩竈市にある神社(二社が同一境内に鎮座)。志波彦神社は式内社(名神大社)。鹽竈神社は式外社、陸奥国一宮。両社合わせて旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。神紋は「塩竈桜」。

鹽竈神社は、全国にある鹽竈(鹽竃・塩竈・塩竃・塩釜・塩釡)神社の総本社である。

元は当地には鹽竈神社のみが鎮座していたが、明治時代に志波彦神社が境内に遷座し、現在は正式名称を「志波彦神社鹽竈神社」とし1つの法人となっている。鹽竈神社境内には、国の天然記念物に指定されている塩竈桜(シオガマザクラ)があり、毎年当地の報道で取り上げられている。また塩竈みなと祭の際には、鹽竈神社が祭りの出発点となり、志波彦神社鹽竈神社の神輿が塩竈市内を練り歩き、御座船を始め約100隻の船を従えて松島湾を巡幸する。東北開拓の守護神であり、多くの初詣客が集まることでも知られる。

塩土老翁神は謎の多い神であるが、海や塩の神格化と考えられている。神武天皇や山幸彦を導いたことから、航海安全・交通安全の神徳を持つものとしても見られる。また安産祈願の神でもある。

1871年(明治4年)に志波彦神社が国幣中社に列格、1874年(明治7年)12月に志波彦神社が別宮本殿に遷宮されると同時に鹽竈神社が国幣中社に列格した。その後、1934年(昭和9年)から1938年(昭和13年)に志波彦神社が国費をもって社殿新築、1938年(昭和13年)から1942年(昭和17年)には鹽竈神社が国費による修築を行った。第2次世界大戦後に旧社格が廃止されると、当社は神社本庁が包括する別表神社となった。また前述のように、20年に一度の式年遷宮が現在に至るまで行われている。