2016.02.03更新

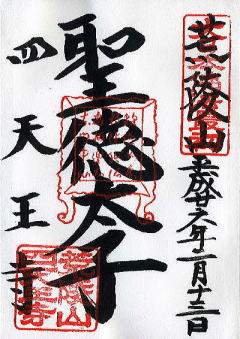

四天王寺

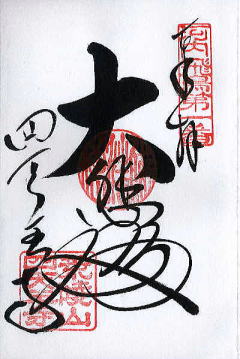

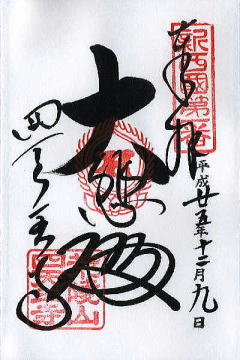

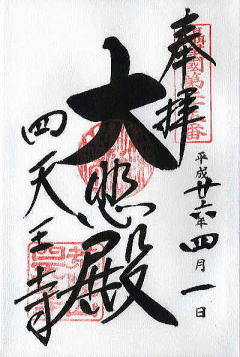

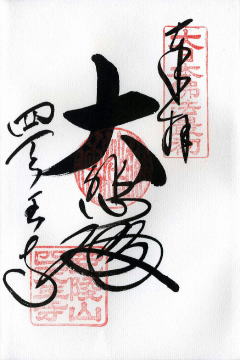

大悲殿新西国

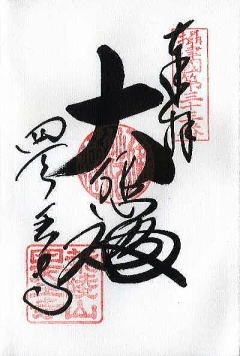

大悲殿河内飛鳥

| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18 |

|---|---|

| 位置 | 北緯34度39分14.04秒 東経135度30分59.22秒 |

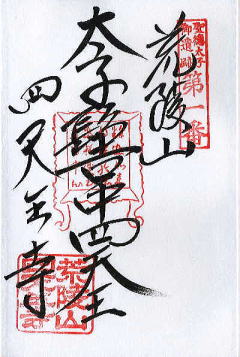

| 山号 | 荒陵山(こうりょうざん) |

| 宗派 | 和宗 |

| 寺格 | 総本山 |

| 本尊 | 救世観世音菩薩 |

| 創建年 | 推古天皇元年(593年) (『日本書紀』による) |

| 開基 | 聖徳太子 |

| 別称 | 金光明四天王大護国寺 |

| 札所等 | 聖徳太子霊跡1番 新西国三十三箇所1番 近畿三十六不動尊1番 法然上人二十五霊跡 6番 西国薬師四十九霊場16番 摂津国八十八箇所25番 神仏霊場巡拝の道 第43番 西国三十三所番外 四国八十八ヶ所霊場番外ほか |

| 文化財 | 紙本著色扇面法華経冊子5帖(国宝)ほか 六時堂(重要文化財) 絹本著色両界曼荼羅図(重要文化財)ほか 八角亭(登録有形文化財) |

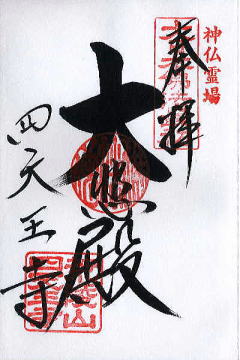

大悲殿神仏

太子髻中四天王

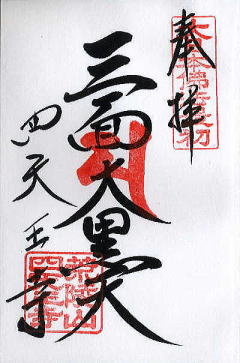

三面大黒天

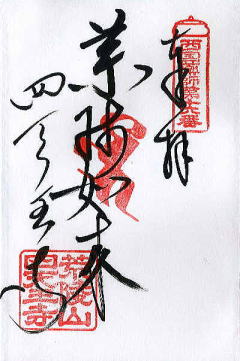

薬師如来西国薬師

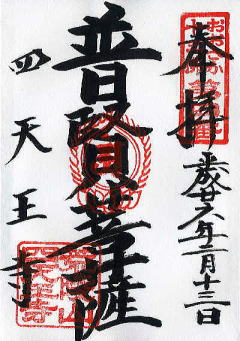

普賢菩薩おおさか十三佛霊場

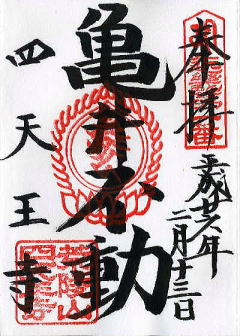

亀井不動近畿三十六不動尊

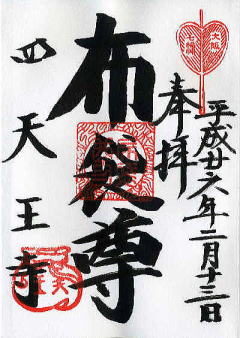

布袋尊大阪七福神

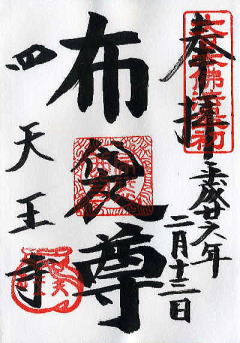

布袋尊西国新西国七福神

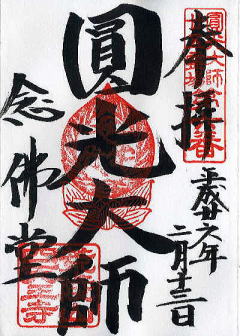

圓光大師法然上人二十五霊場

聖徳太子なにわ七幸めぐり

大悲殿摂津八十八ヶ所霊場

大悲殿摂津三十三観音霊場

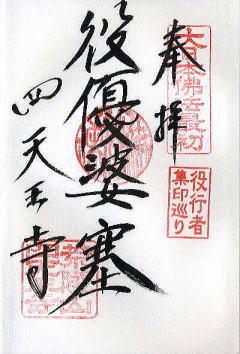

役優婆塞役行者めぐり

大悲殿四国八十八ヶ所霊場

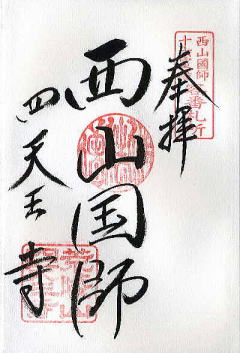

西山国師十六霊場

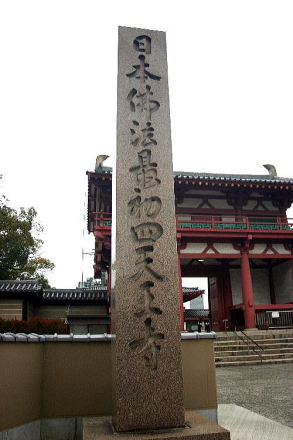

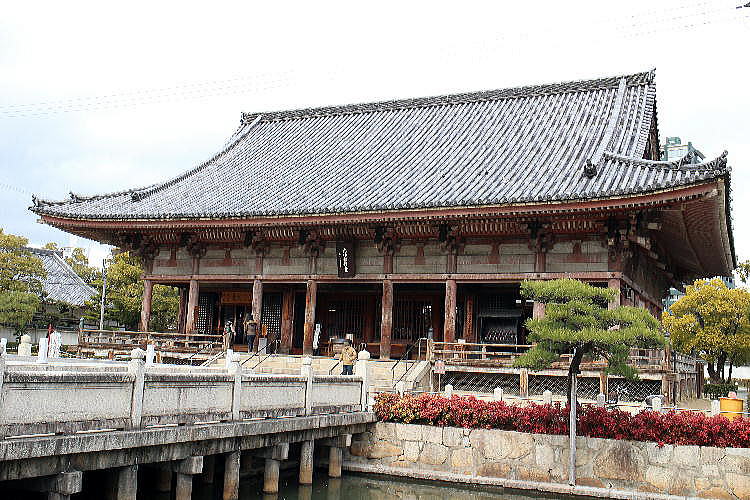

四天王寺(してんのうじ)は、大阪市天王寺区四天王寺にある寺院。聖徳太子建立七大寺の一つとされている。山号は荒陵山(あらはかさん)、本尊は救世観音菩薩(くせかんのんぼさつ)である。「金光明四天王大護国寺」(こんこうみょうしてんのうだいごこくのてら)ともいう。

『日本書紀』によれば推古天皇元年(593年)に造立が開始されたという。当寺周辺の区名、駅名などに使われている「天王寺」は四天王寺の略称である。また、荒陵寺(あらはかでら)・難波大寺(なにわだいじ)・御津寺(みとでら)・堀江寺(ほりえでら)などの別称が伝えられている[1]。

宗派は天台宗に属していた時期もあったが、元来は特定宗派に偏しない八宗兼学の寺であった[2]。日本仏教の祖とされる「聖徳太子建立の寺」であり、既存の仏教の諸宗派にはこだわらない全仏教的な立場から、1946年に和宗総本山として独立している。

四天王寺は蘇我馬子の法興寺(飛鳥寺)と並び日本における本格的な仏教寺院としては最古のものである。[3]

四天王寺の草創については『日本書紀』に次のように記されている。

用明天皇2年(587年)、かねてより対立していた崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏の間に武力闘争が発生した。蘇我軍は物部氏の本拠地であった河内国渋河(大阪府東大阪市布施)へ攻め込んだが、敵の物部守屋は稲城(いなき、稲を積んだ砦)を築き、自らは朴(えのき)の上から矢を放って防戦するので、蘇我軍は三たび退却した。聖徳太子こと厩戸皇子(当時14歳)は蘇我氏の軍の後方にいたが、この戦況を見て、白膠木(ぬるで)という木を伐って、四天王の形を作り、「もしこの戦に勝利したなら、必ずや四天王を安置する寺塔(てら)を建てる」という誓願をした。その甲斐あって、味方の矢が敵の物部守屋に命中し、彼は「えのき」の木から落ち、戦いは崇仏派の蘇我氏の勝利に終わった。その6年後、推古天皇元年(593年)、聖徳太子は摂津難波の荒陵(あらはか)で四天王寺の建立に取りかかった。寺の基盤を支えるためには、物部氏から没収した奴婢と土地が用いられたという(なお、蘇我馬子の法興寺は上記の戦いの翌年から造営が始まっており、四天王寺の造営開始はそれから数年後であった)。

以上が『書紀』の記載のあらましである。聖徳太子の草創を伝える寺は近畿地方一円に多数あるが、実際に太子が創建に関わったと考えられるのは四天王寺と法隆寺のみで、その他は「太子ゆかりの寺」とするのが妥当である。

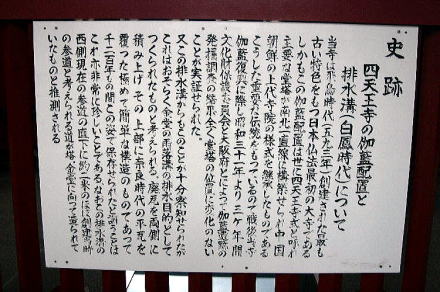

四天王寺の伽藍配置は中門、塔、金堂、講堂を南から北へ一直線に配置する「四天王寺式伽藍配置」であり、法隆寺西院伽藍(7世紀の焼失後、8世紀初め頃の再建とするのが定説)の前身である「若草伽藍」の伽藍配置もまた四天王寺式であったことはよく知られる。

当初の四天王寺は現在地ではなく、摂津の玉造(大阪城公園の東南角、JR森ノ宮駅前)の岸辺にあり、593年から現在地で本格的な伽藍造立が始まったという解釈もある(森之宮神社の社伝では、隣接する森之宮公園の位置に「元四天王寺」があったとしている)。 また建立の動機も、丁未の乱で敗死した物部守屋とその一族の霊を鎮めるため、とりあえず守屋の最後の拠点の玉造の難波邸宅跡(元大阪樟蔭女子大教授今井啓一は鵲杜宮が難波の守屋の宅跡と推測する[4] )に御堂を営んだ六年後、荒陵の地に本格的な伽藍建築が造営されたのだとされる。また、現四天王寺には守屋祠(聖徳太子の月命日22日に公開。物部守屋、弓削小連、中臣勝海を祀る)があり、寺の伝説には守屋が四天王寺をキツツキになって荒らしまわり、それを聖徳太子が白鷹となって退治したとの縁起がのこっており[5] 守屋らの社を見下ろす伽藍の欄干に太子の鷹の止まり木が設置されているなどから、御陵社の意味合いを推察する向きもある。

なお、山号の「荒陵山」から、かつてこの近くに大規模な古墳があり、四天王寺を造営する際それを壊したのではないかという説もある。四天王寺の庭園の石橋には古墳の石棺が利用されていることはその傍証とされている。例えば、大阪にある帝塚山古墳は、「大帝塚山」「小帝塚山」地元で称されているものがあり、現在一般的に帝塚山古墳と呼ばれているのは「大帝塚山」である。その大帝塚山は、別名荒陵とも呼ばれていた。なお、小帝塚山は、住吉中学の敷地内にあったと言われている。また、東高津宮は、仁徳天皇の皇居であるとする明治31年(1898年)の大阪府の調査報告などがあることから、歴代天皇のいずれかの皇居であったのではないかという説もある。

なお、20世紀末から「日本仏教興隆の祖としての『聖徳太子』は虚構であった」とする言説が盛んになり、『書紀』の記述に疑問を呈する向きもある。[6] また、上記の『書紀』批判の記述とは別に、四天王寺は渡来系氏族の難波吉士(なにわのきし)氏の氏寺ではないかとの説もある[7]。

御詠歌