大阪・四天王寺南大門から南へ約200mにあり、以前は四天王寺の末寺だったが、今は独立して『総本山四天王寺庚申堂』と称し、『本邦最初の庚申尊』を誇っている。

庚申堂由来記によれば、『今から1300年ほど前、文武天皇の御代(697〜707・飛鳥時代)、わが国にはいろいろ疫病が流行り諸人が多いに悩み苦しみ、良医の薬や高僧の祈りを求めるなどさまざまなことをおこなったが何の効験もなかった。この頃、津の国四天王寺に僧都・豪範という貴い御僧があって、慈悲の心深く、広く人間の悩みを助けようと天に祈りつづけていた。そしたら天宝元年(701)庚申年の正月7日庚申の日に、年の頃16才くらいとおもわれる一人の童子が現れ、「帝釈天が、汝の人の悩みを憐れむ至誠を感じて、除災無病の方便を与えよ、との命により天から降ってきた」と告げた。豪範が、その時感得した青面金剛童子を祀ると、さしもの疫病も退散した』(大意)とあり、これが当庚申堂のはじまりであり庚申信仰のはじまりだという。

この大宝元年・庚申年の7日・庚申日をもって庚申信仰のはじまりとする縁起は、各種の庚申縁起等に引用されて半ば定説化しているが、大宝元年の干支は“辛丑”(カノトウシ)で正月7日のそれは“辛未”(カノトヒツジ)であってカノエサルではない。また教えをうけた僧の名も“豪範・住善・行法尊記”など縁起によって異なるし、その細部の内容にも開きが大きい。加えて、庚申信仰の本尊として青面金剛童子が登場するのは16世紀・室町時代からであって、飛鳥時代には礼拝対象としての神仏はなかったというのが定説となっている。また、この縁起には庚申信仰の原姿である三尸説の痕跡もみえず、庚申信仰が庶民の間に広まるにつれて疫病除けという身近な現世利益を求めるものに変貌していったことを示している。

これらのことからみて、庚申信仰の始まりが飛鳥・大宝元年というのは、後の時代(室町時代か)になって作られた四天王寺関係者の偽作といわざるを得ない。ただ、室町時代の作といわれる「浪速往古図」に四天王寺庚申堂が描かれていることからみて、室町時代に実在していたのは確からしい。

今の庚申堂は庚申日以外は閑散としているが、庚申日には蒟蒻炊きの出店なども出て参詣人もけっこう多い。初庚申日には護摩焚などもあって賑わうらしい。しかし江戸時代の「守貞漫稿」(喜田川守貞著1852)に『庚申日、大阪四天王寺庚申堂に群衆す。七種の麁菓(ソカ、お菓子)を紙三角形に包み12銭をもって参詣人に授く、毎戸々裡に張りて賊難の呪となす。又、庚申昆布と号て堂辺多く昆布を売り、また台を並べ燗酒に蒟蒻(コンニャク)の田楽を売る。是も盗難呪と云う』とあるように殷賑を極めたらしい。ただ盗難除けに験がある仏として信仰されていたようで、庚申本来の三尸説など影も形もみえない。

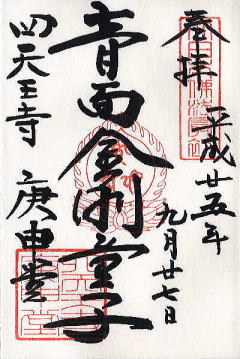

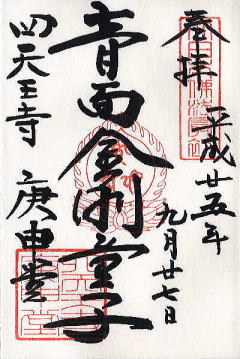

今の本堂は、戦災で焼失して仮堂だったところへ千里万博の休憩所を移築したもの。普通の日は、正面奥の本尊を納める厨子の左右に四天王が立つだけの静かな雰囲気だが、庚申日には厨子の前に供物が並べられ、右前に本尊を描いた掛軸が掲げられている。天井からの灯籠に火が入るなど賑やかな雰囲気が醸しだされているが、普通の寺院のように林立する仏菩薩像からうける威圧感はない。仮堂時代には沢山の“くくり猿”が下がっていたというが今はない。当庚申堂には、庚申さんにつきものの“くくり猿”が見えないのが特徴といえる。