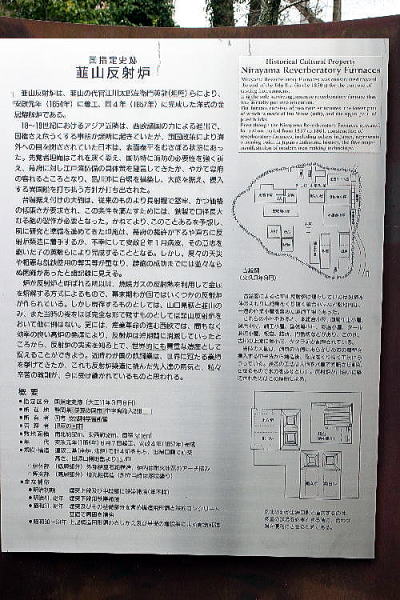

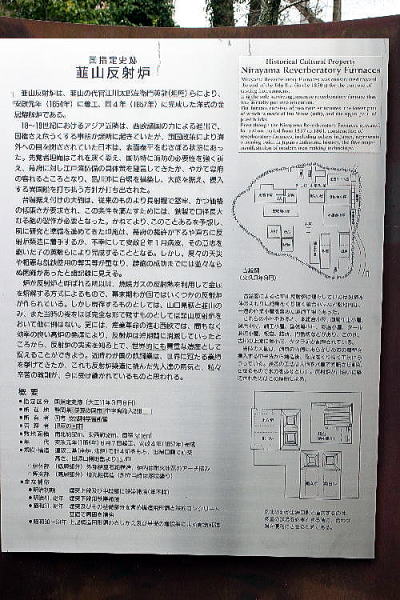

韮山反射炉(にらやまはんしゃろ、英:Nirayama Reverberatory Furnaces)は、静岡県伊豆の国市にある反射炉跡である。日本で唯一現存する実用反射炉であり、国の史跡に指定されている。

韮山反射炉は、伊豆の国市中字鳴滝入に現存している反射炉の遺跡。日本に現存する近世の反射炉は、この韮山反射炉と萩反射炉(山口県萩市)のみであるため貴重な遺構とされる。1922年(大正11年)3月8日に敷地も含めて国の史跡に指定された。また、2007年(平成19年)、経済産業省により、近代化産業遺産に認定されている。さらに2009年には、萩反射炉などと共に九州・山口の近代化産業遺産群の構成資産としてユネスコの世界遺産(文化遺産)暫定リストへ掲載され、2015年には「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として正式登録された。

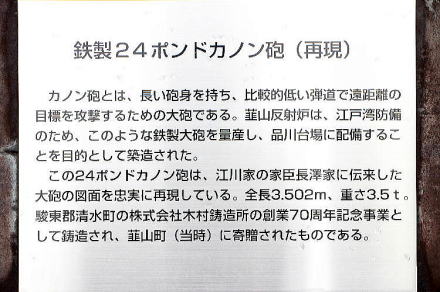

1840年(天保11年)のアヘン戦争に危機感を覚えた韮山代官江川英龍は海防政策の一つとして、鉄砲を鋳造するために必要な反射炉の建設を建議した。韮山反射炉は、1853年(嘉永6年)の黒船来航を受けて、江戸幕府直営の反射炉として築造が決定された。

1853年、伊豆下田にて築造開始。翌1854年(安政元年)、下田に入港したアメリカ合衆国のマシュー・ペリー艦隊の水兵が敷地内に侵入したため、築造場所が伊豆韮山に変更された。1855年(安政2年)、江川英龍が死去すると、跡を継いだ息子の江川英敏が築造を進め、1857年(安政4年)に完成した。

江川英敏は、韮山反射炉を築造するにあたって、1857年、築造途中だった北炉完成のために、佐賀藩で築地反射炉・多布施反射炉の築造に携わった技師田代孫三郎・杉谷雍助以下11名を招き、技術協力を得た。

1857年から1864年まで、反射炉本体での鋳造が行われる。

1868年、幕府直営から江川家私営となる。(以降、鋳造されたかどうかは不明)

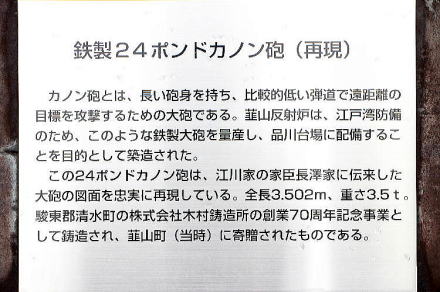

佐賀藩や薩摩藩をはじめとして、幕末期の日本では各地に反射炉が作られたが、そのほとんどが失われ、当時のまま残っているのは、萩と韮山の反射炉のみである。特に韮山反射炉は、実際に稼働し、大砲を鋳造した反射炉であることが特徴である。

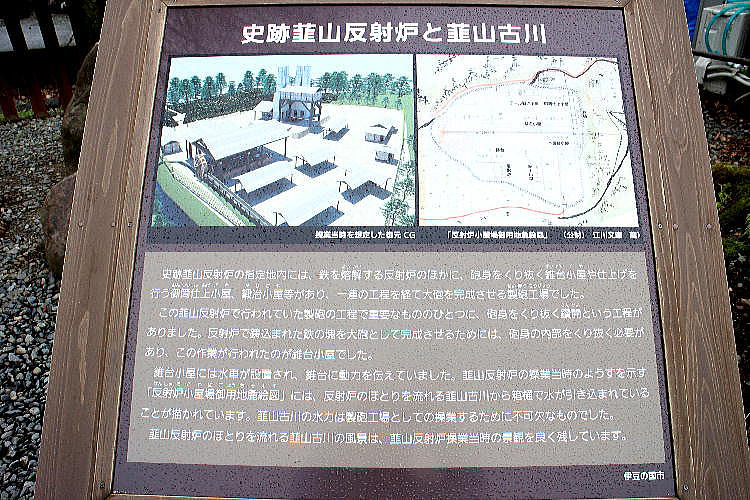

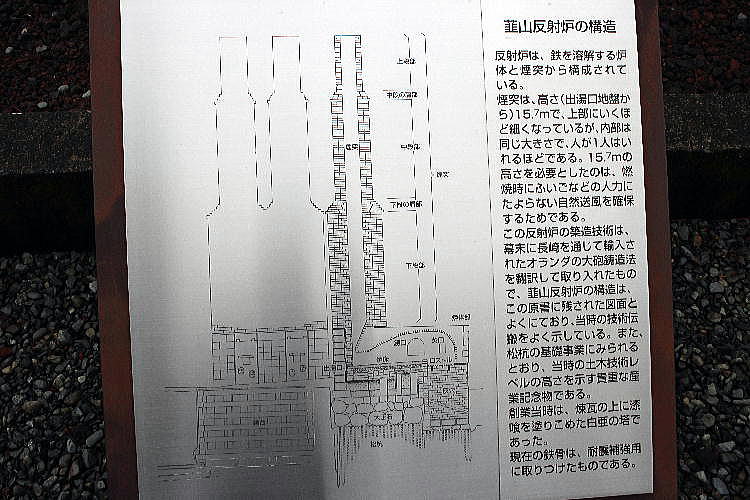

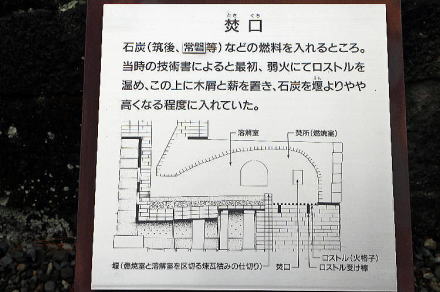

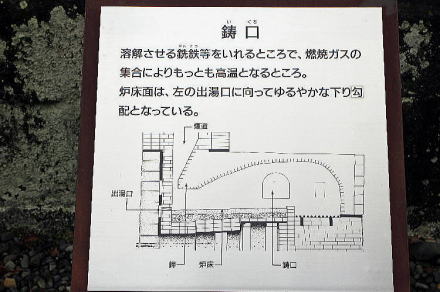

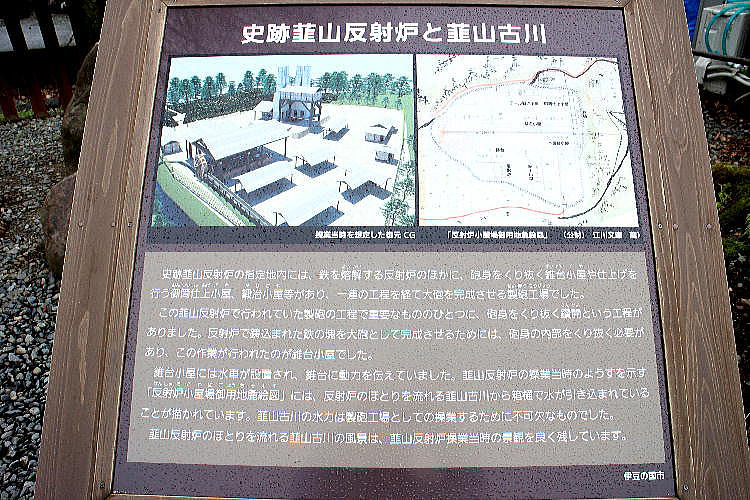

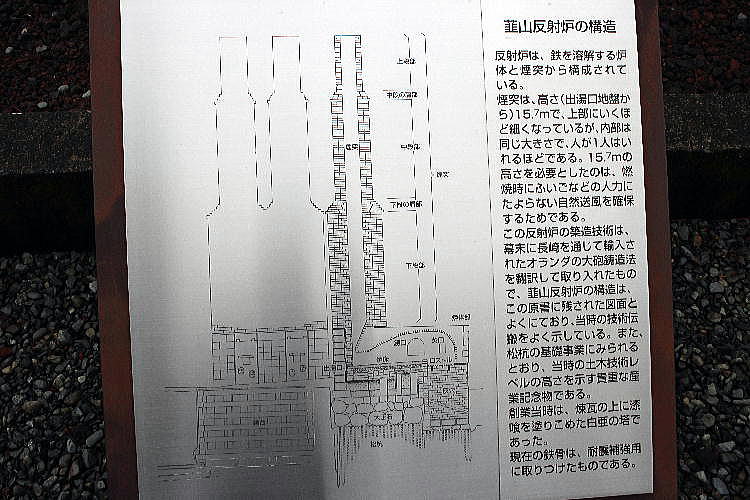

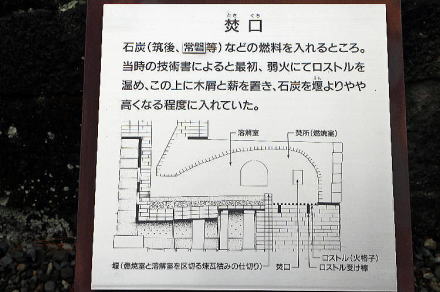

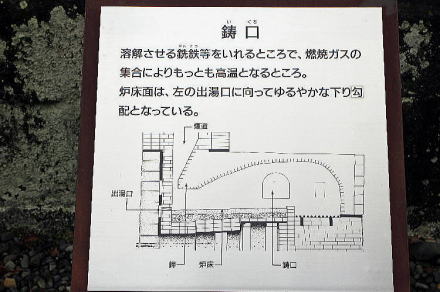

反射炉は、ヒュゲーニン(Ulrich Huguenin)著『ロイク王立製鉄大砲鋳造所における鋳造法(Het Gietwezen in's Rijks Ijzer - geschutgieterij te Luik)』という蘭書に基づいた、連双式のものを2基、直角に配置した形となっており、四つの溶解炉を同時に稼動させることが可能であった。

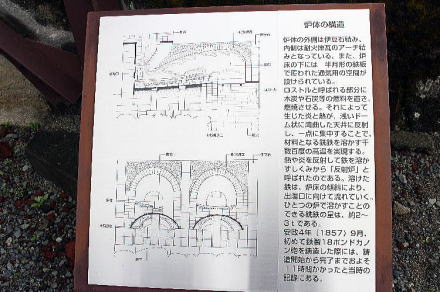

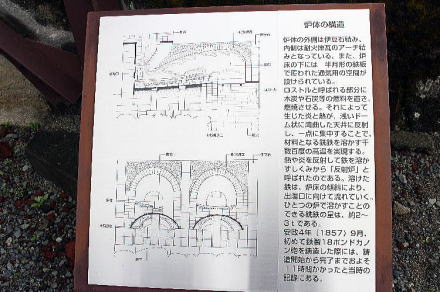

炉体は、外側が伊豆の特産品である伊豆石(緑色凝灰岩質石材)の組積造、内部が耐火煉瓦(伊豆天城山産出の土で焼かれた)のアーチ積となっている。煙突も耐火煉瓦の組積で、その高さは約15.7m。築造当時、暴風対策のために煙突部分の表面は漆喰で仕上げられていた。

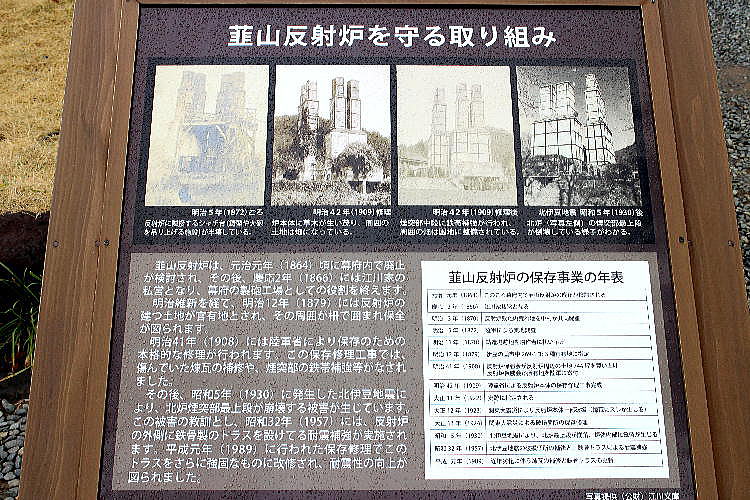

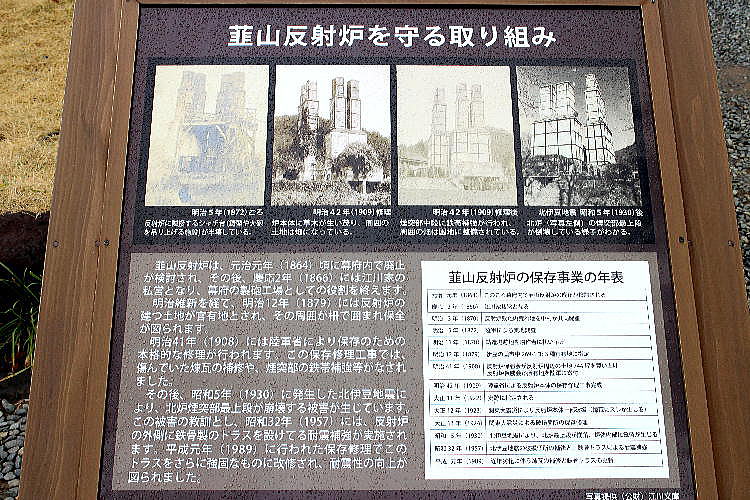

明治維新後、陸軍省の所管となり、錐台等の附属機械は造兵司令に引き渡された。そのため、現在残っているのは、反射炉本体のみである。その後、反射炉は、荒れるままに放置されていたが、英龍没後50年を機に「日本における砲兵工廠の鼻祖」として保存の気運が高まり、1908年(明治41年)、陸軍省による補修工事が行われた。以後、1957年(昭和32年)と、1985年(昭和60年)から1989年(平成元年)にかけて大規模な保存修理が行われ、耐震補強・煉瓦の風化防止処置などが施され、現在に至る。