2016.02.01更新

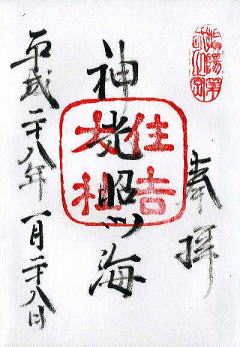

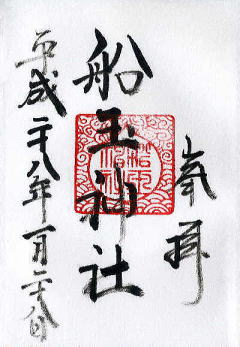

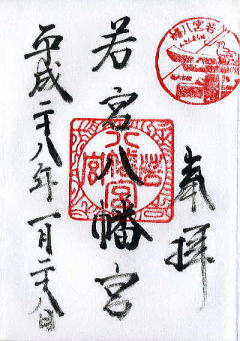

住吉大社

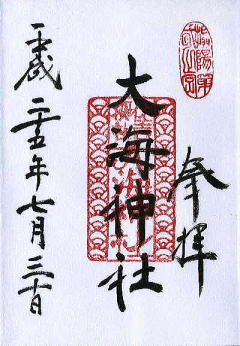

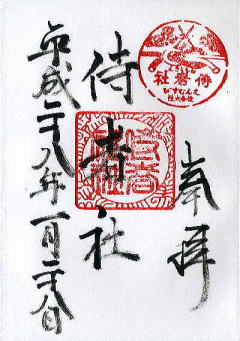

参拝記念

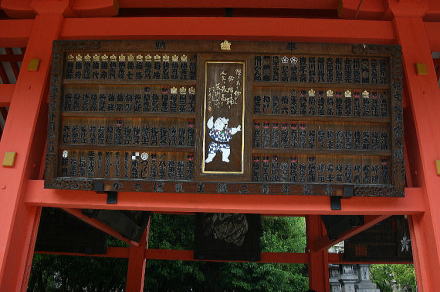

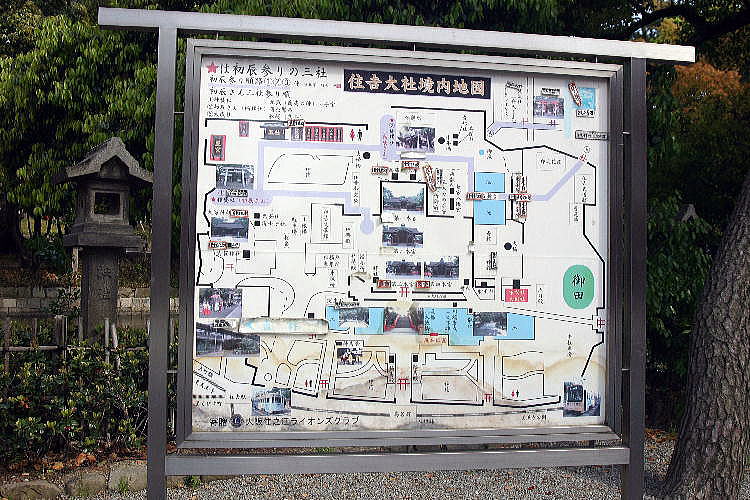

種貸社

住吉大社

大海神社

南珺神社

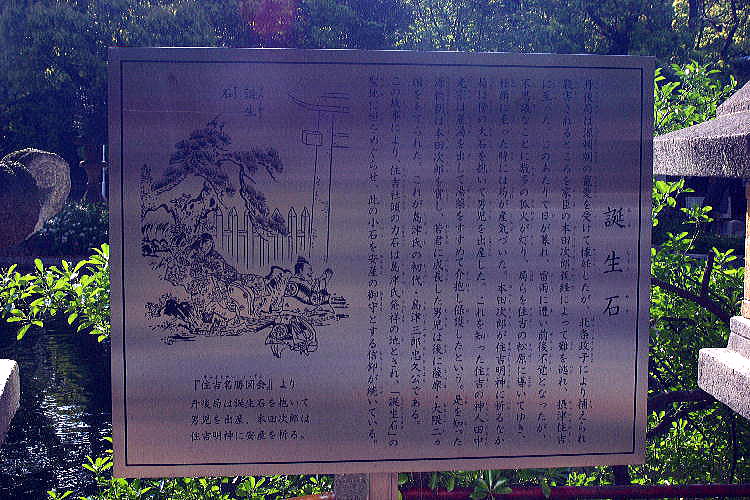

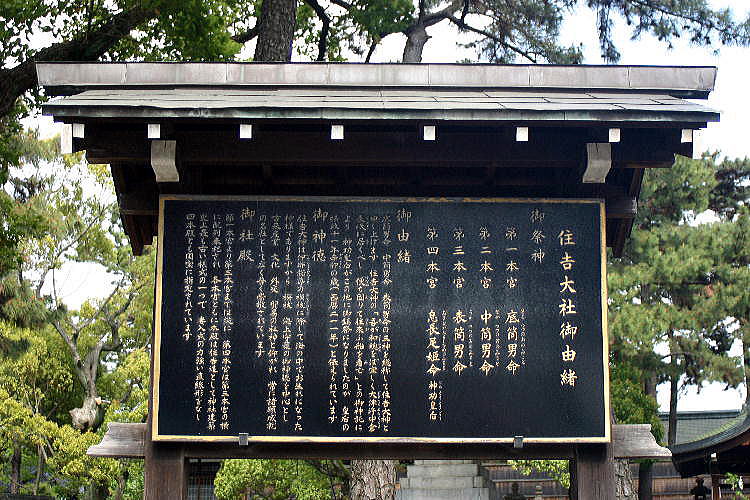

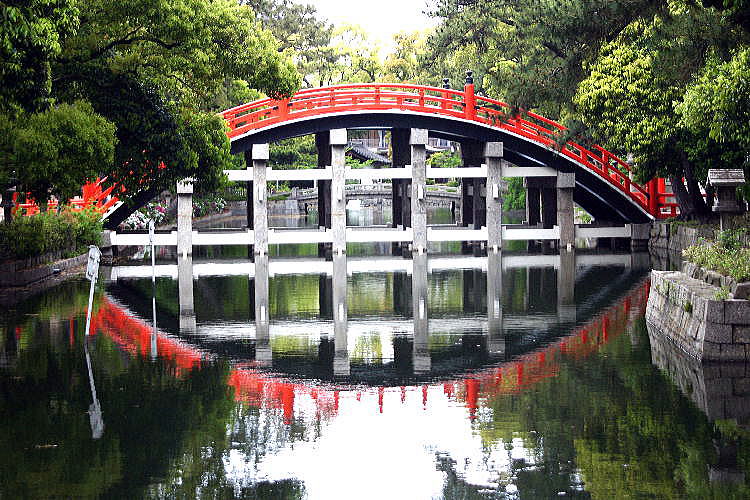

住吉大社(すみよしたいしゃ)は、大阪府大阪市住吉区住吉にある神社。式内社(名神大社)、摂津国一宮、二十二社(中七社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

全国に約2,300社ある住吉神社の総本社であるほか、下関の住吉神社、博多の住吉神社とともに「日本三大住吉」の一社。また毎年初詣の参拝者の多さでも全国的に有名である。

別称として「住吉大神宮(すみよしのおおがみのみや)」ともいい、当社で授与される神札には「住吉大神宮」と書かれている。また、地元では「すみよしさん」または「すみよっさん[1]」と呼ばれる。

本殿は住吉造で4棟が並び、いずれも国宝に指定されている。住吉造の社殿は、切妻造、妻入とし、屋根は反りがなく直線的で、屋根上には千木と鰹木(かつおぎ)が乗り、内部は手前と奥の2室に区切る点などが特色である。なお、4つの本殿全てで鰹木の数は5本であるが、千木は男神である住吉三神を祀る第一本宮から第三本宮は外削ぎ(先端を地面に対して垂直に削る)に、女神である神功皇后を祀る第四本宮は内削ぎ(水平に削る)にしている。住吉大社の本殿は4棟とも檜皮葺きで、柱などの軸部と垂木、破風板を朱塗り、壁を白(胡粉)塗りとする。社殿周囲に縁を設けない点も特色である。各社殿は西を正面とし、第一・第二・第三本宮は奥(東)から手前(西)へ縦方向に並び、第四本宮は第三本宮の向かって右(南)に建つ。現存の本殿は江戸時代末期の文化7年(1810年)の建立であるが、建築形式は千木の形式などを除き古式を踏襲している。各本殿の手前には切妻造、平入の幣殿及び渡殿が接続して建つ[8]。

石舞台は重要文化財に指定されており、「日本三舞台」の1つに数えられる[9]。卯の葉神事の時には雅楽が演じられる。なお、雅楽が演奏される回廊は豊臣秀頼の寄進である。反橋(太鼓橋)は、慶長年間に淀殿が寄進したもの。

神光照海

若宮八幡宮

侍者社