2014.04.30更新

諏訪大社上社前宮

諏訪大社上社前宮

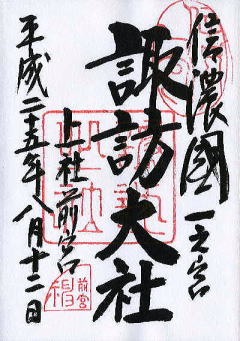

諏訪大社(すわたいしゃ)は、長野県の諏訪湖周辺4ヶ所にある神社。式内社(名神大社)、信濃国一宮。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。神紋は「梶の葉」。

全国に約25,000社ある諏訪神社の総本社である。旧称は諏訪神社。通称として「お諏訪さま」・「諏訪大明神」等とも呼ばれる。

上社(かみしゃ)は、諏訪湖南岸、諏訪盆地の西南端にある。下社に対しては上流の位置にあたる。

本宮・前宮からなり、下社と異なり二宮は古くは本社・摂社という関係であった。御頭祭・蛙狩神事に見られるように狩猟民族的な性格を有している。

かつては本宮を主として上諏訪の中心地であったが、近世以後は北方の高島城城下町に移り、そちらに甲州街道の上諏訪宿も設けられた。

前宮(まえみや)は、本宮の南東約2kmの地に鎮座する。諏訪の祭祀の発祥地とされる。境内には水眼(すいが)川が流れる。

当地には上社大祝の始祖とされる諏訪有員が初めて大祝に就いて以来、大祝の居館が設けられていた。大祝は神体と同視(= 現人神)されていたことから、その居館は「神殿(ごうどの)」と尊称され、周辺は「神原(ごうばら)」と呼ばれた。当地では代々の大祝職位式のほか多くの祭事が行われ、摂末社も多く置かれた。大祝は祭政両権を有したことから、当地は諏訪地方の政治の中心地であった。

のち諏訪氏は兵馬の惣領家と祭祀の大祝家とに分かれ、政治の中心地は惣領家の居城である上原城に移った。そして大祝の屋敷もまた慶長6年(1601年)に移転したが、祭事は引き続いて当地にて行われていた。

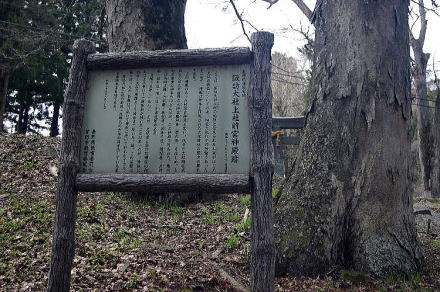

江戸時代までは「前宮社」として上社境外摂社筆頭の社格[22]を有して鎮座していたが、明治以降上社の前宮と定められた。上社の祭政一致時代の姿を色濃く残していることから、現在境内は「諏訪大社上社前宮神殿跡」として長野県の史跡に指定されている。