所在地 東京都八王子市高尾町2177

位置 北緯35度37分33.1秒 東経139度15分0.8秒

山号 高尾山(たかおさん)

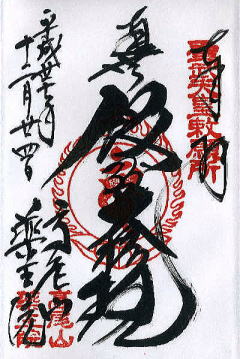

宗派 真言宗智山派

寺格 大本山

本尊 薬師如来・飯縄権現

創建年 伝・天平16年(744年)

開基 伝・行基、聖武天皇(勅願)

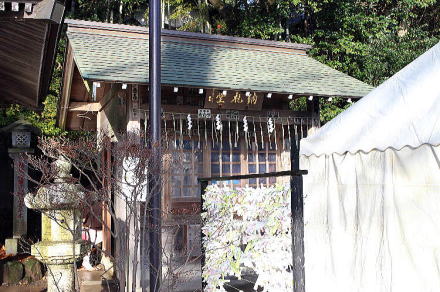

正式名 高尾山 薬王院 有喜寺

別称 高尾山

札所等 関東九十一薬師5番、関東三十六不動8番

多摩四国八十八箇所68番、東国花の寺百ヶ寺 東京8番

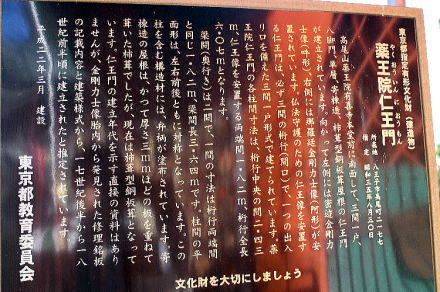

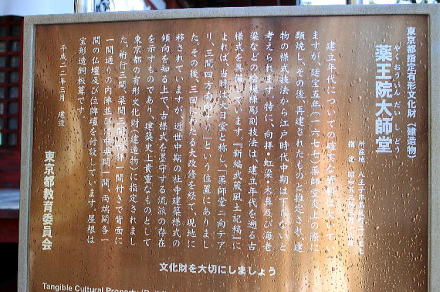

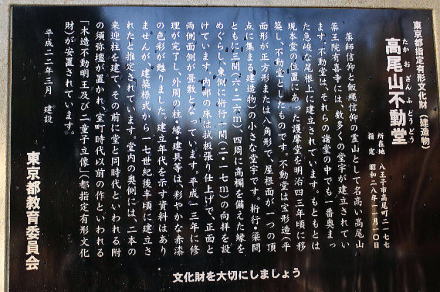

文化財 本社(権現堂)・大師堂・奥の院不動堂(都文化財)・

木造不動明王及び二童子立像(都文化財)・

木造地蔵菩薩立像(都文化財)

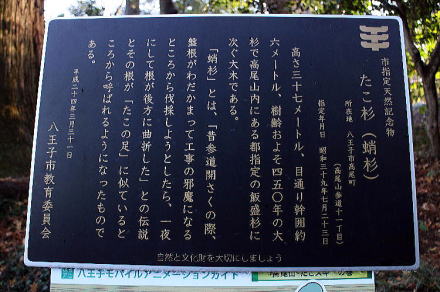

高尾山薬王院(たかおさんやくおういん)は、東京都八王子市の高尾山にある寺院。真言宗智山派の関東三大本山のひとつである[1]。 正式な寺名は高尾山薬王院有喜寺だが、一般には単に「高尾山」あるいは「高尾山薬王院」と呼ばれる。薬王院と参道のスギ並木は八王子八十八景に選ばれている。

天平16年(744年)に聖武天皇の勅命により東国鎮護の祈願寺として、行基菩薩により開山されたと伝えられている。その際、本尊として薬師如来が安置されたことから薬王院と称する。

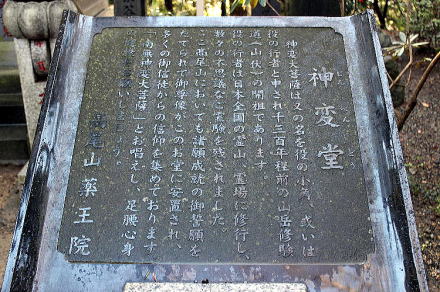

永和年間(1375年 - 1379年)に京都の醍醐寺から俊源大徳が入り、飯縄権現を守護神として奉ったことから、飯縄信仰の霊山であるとともに修験道の道場として繁栄することとなる。

寺に伝わる北条氏照文書に拠れば、戦国期に高尾山は後北条氏当主氏政の弟氏照が高尾山一帯に広がる椚田郷を寄進したという。江戸時代には氏照文書を根拠に境内である高尾山を朱印地とする運動を起こす。

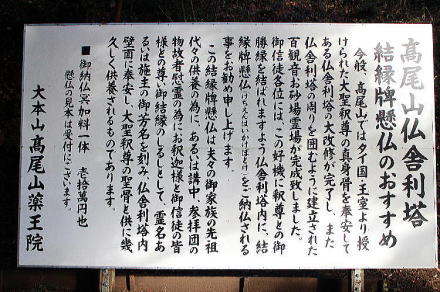

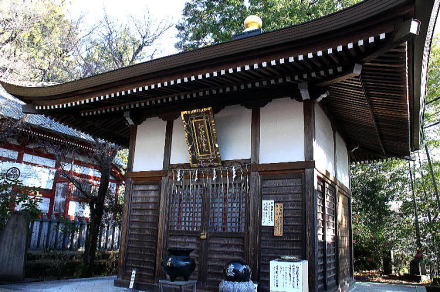

大本堂は薬王院の中心となる本堂で、薬師如来と飯縄権現を祀る。現在の堂宇は1901年(明治34年)に建立されたものである。彩色は施されていないが、彫刻で装飾されている。入母屋造である。堂内には護摩壇がある。

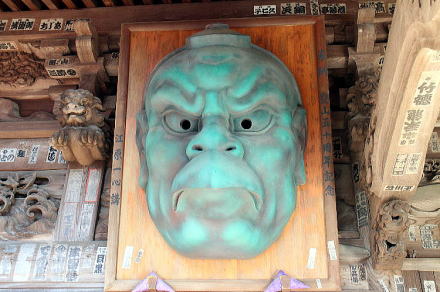

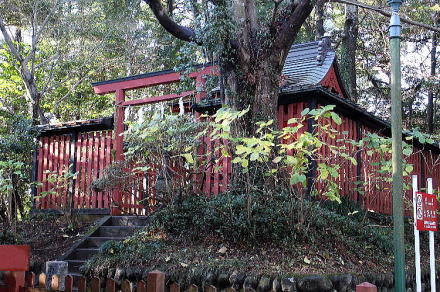

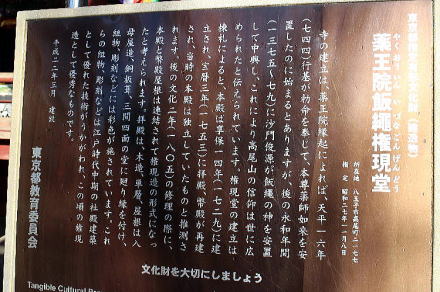

本社(権現堂)は薬王院の中心となる本社で、飯縄権現を祀る社殿(神社)である。現在の社殿は1729年(享保14年)に本殿が建立され、1753年(宝暦3年)に幣殿と拝殿が建立された。のち1805年(文化2年)・1965年(昭和40年)・1998年(平成10年)に大改修を行なっている。江戸時代後期の代表的な神社建築で1952年(昭和27年)に東京都指定有形文化財に指定されている。入母屋造の本殿と拝殿を幣殿で繋いだ権現造である。社殿全体に華麗で極彩色の装飾がなされていることが特徴である。社殿前方には鳥居があり、神社であることが分かる。寺院の中にある神社という形態は神仏分離以前の神社の姿の一つの典型例といえるだろう。本尊の飯縄大権現立像は異形の仏として有名。