2015.06.28更新

日枝神社

日枝神社

日枝神社(ひえじんじゃ)は、岐阜県高山市にある神社である。別名飛騨山王宮日枝神社。春の例祭(山王祭)は、秋の櫻山八幡宮の例祭とともに高山祭として知られる。

高山市の高山城下町南半分(宮川以南)の氏神である。

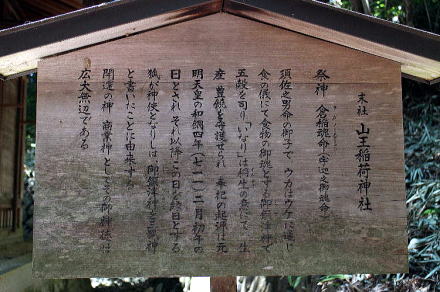

祭神は大山咋神。

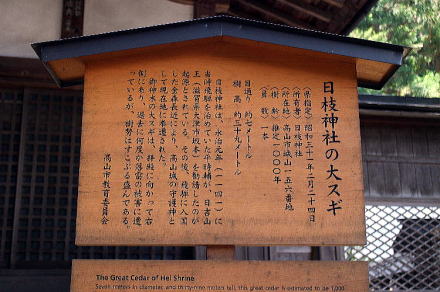

1141年(永治元年)、飛騨国国司で三仏寺城(現在の高山市三福寺町に存在した飛騨国最古の城)城主である飛騨守平時輔が、近江国日吉神社を勧請し、三仏寺城の近くに創建した。言い伝えによれば、平時輔が狩りを行なっていたところ、一匹の老狼を見つける。これを仕留めようと矢を射たが獲物は見当たらず、矢は大杉に深くつき立っていたという。平時輔は「大山咋神が、お使いである老狼を救われたものであろう」と神の力を感じ、鎮護神として近江国より日吉大神を勧請し、日枝神社としたという。この時の大杉が、日枝神社の大杉という。

1181年(養和元年)、源義仲により三仏寺城は落城し、日枝神社も焼失した。御神体は無事であり、片野村杉ヶ平(現、高山市片野町杉ヶ丘)に移され、片野村の産土神として祀られた。1586年(天正13年)、金森長近が飛騨国に入り、高山城に入城した。1605年(慶長10年)、日枝神社を高山城の鎮護神とし、現在地へ移転した。

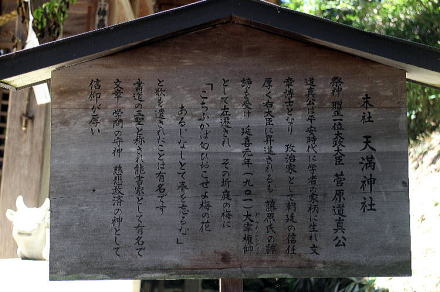

1692年(元禄5年)に飛騨国が天領となり高山城が廃城となった後も、高山陣屋(飛騨郡代)の鎮護神とされた。このころ、「両部習合神道」「山王一実神道」を以って松樹院が設けられ、山王権現宮と呼ばれた。飛騨国分寺との関係をもっていたという。1748年(寛延元年)、本殿が再建された。この本殿は現在移築修復され、末社の富士神社社殿として使用されている。1826年(文政9年)、真言宗仁和寺末となる。1869年(明治2年)、神仏分離により日枝神社に改称する。

1935年(昭和10年)、豪雨で裏山が崩れて本殿が倒壊した。現在の本殿は1938年(昭和13年)再建である。