2017.04.22更新

金泉寺

第三番札所 金泉寺

薬師如来

聖観音

金泉寺(こんせんじ)は、徳島県板野郡板野町にある高野山真言宗の寺院。四国八十八箇所霊場の第三番札所。亀光山(きこうざん)釈迦院(しゃかいん)と号する。本尊は釈迦如来で、脇侍に薬師如来・阿弥陀如来を安置する。

本尊真言:のうまくさんまんだ ぼだなん ばく

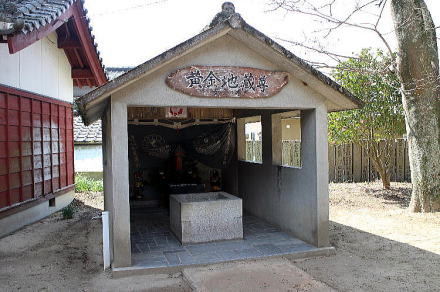

ご詠歌:極楽の たからの池を おもえただ こがねの泉 澄みたたえたる

寺伝によれば天平年間(729年 - 749年)に聖武天皇の勅願により行基が本尊を刻み、金光明寺と称したという。弘仁年間(810年 - 824年)に、空海(弘法大師)が訪れた際に、水不足解消のため井戸を掘り、黄金井の霊水が湧出したことから寺号を金泉寺としたという。

亀山法皇(天皇在位1259〜1274)の信仰が厚く、京都の三十三間堂をまねた堂を建立、千躯の千手観音を祀った。また、背後の山を亀山と名付け山号を亀光山と改めた。また、『源平盛衰記』には、元暦2年(1185年)に源義経が屋島に向かう途中本寺に立ち寄ったとの記載がある。

1582年(天正10年)には長宗我部元親による兵火にて大師堂以外の大半の建物を焼失したが、建物はその後再建され現在に至る。境内からは奈良時代の瓦が出土しており、創建は寺伝のとおり奈良時代にさかのぼると推定される。