2017.04.21更新

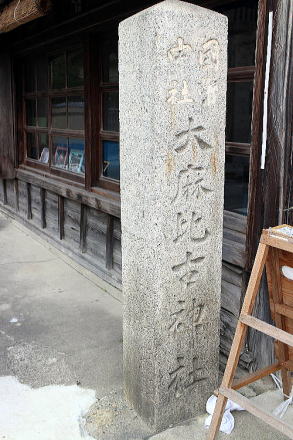

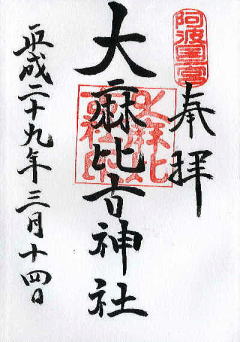

大麻比古神社

大麻比古神社

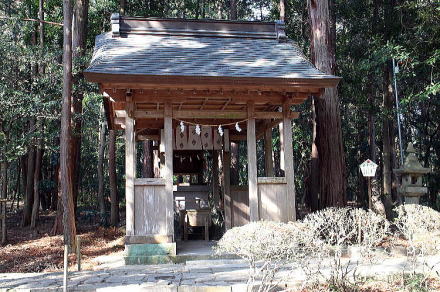

大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)は、徳島県鳴門市大麻町板東にある神社。式内社(名神大社)、阿波国一宮。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。

通称として「大麻さん」とも呼ばれ、阿波国・淡路国両国の総鎮守として、現在は徳島県の総鎮守として信仰を集める。境内は大麻山県立自然公園に指定されている。

社伝によれば、神武天皇の御代、天太玉命の御孫の天富命が阿波忌部氏の祖を率いて阿波国に移り住み、麻・楮の種を播殖してこの地を開拓、麻布木綿を生産して殖産興業と国利民福の基礎を築いたことにより祖神の天太玉命(大麻比古神)を阿波国の守護神として祀ったのが当社の始まりだと言う。

『日本三代実録』貞観元年(859年)1月27日の条によれば、当社は従五位下から従五位上へ神階が陞叙されている。『日本三代実録』の記事によれば、さらに当社は貞観9年(867年)4月23日の条で正五位上、元慶2年(878年)4月14日の条で従四位下、元慶7年(883年)11月1日の条で従四位上に神階を進めている。延長5年(927年)には『延喜式神名帳』により式内社、名神大社へ列格された。

平安時代から鎌倉時代にかけて、神仏習合思想に基づき神社を実質的に運営する神宮寺が各地で置かれたが、『諸国一の宮』では四国八十八箇所の第一番札所霊山寺が当社の神宮寺であったと述べている。しかし、『中世諸国一宮制の基礎的研究』では、別当寺は不詳であるとしている。

『朝野群載 巻6』には、神事に過穢があったことにより阿波国の大麻神が祟り給うたので、使者を遣わし中祓いを科して祓い清めるべしとの承暦4年(1080年)6月10日付けの神祇官奏上が記載されている。

室町時代に成立したとされる『大日本国一宮記』には当社が阿波国一宮として記載されているが、『中世諸国一宮制の基礎的研究』[3]では、南北朝時代に、伝統的な社格を誇り細川氏の守護所にも近かった当社が、敵対勢力であった一宮氏が神主を世襲していた一宮神社に代わる新たな阿波国一宮としての地位を得ることになった、と考察している。

『全国一の宮めぐり』によれば室町時代には細川氏や三好氏、江戸時代には徳島藩主蜂須賀家の庇護を受けたとしている。また、享保4年(1719年)には最高位の正一位の神階が陞叙されている。

明治6年(1873年)に国幣中社へ列格し、明治13年(1880年)に本殿以下が国費を持って造営された。

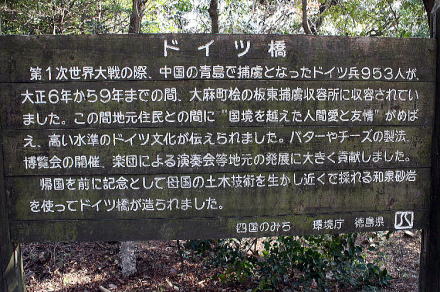

大正8年(1919年)、本殿の裏に石築アーチ橋が竣工した。この橋は第一次世界大戦の捕虜として板東俘虜収容所に収監されていたドイツ兵が帰国の際に彼らの提案と工事により建設されたことから、ドイツ橋と呼ばれている。

第2次世界大戦後に旧社格が廃止された後は神社本庁が包括する別表神社となり、昭和45年(1970年)には氏子崇敬者の寄進により祝詞殿・内拝殿・外拝殿が築造された。