| 社号 |

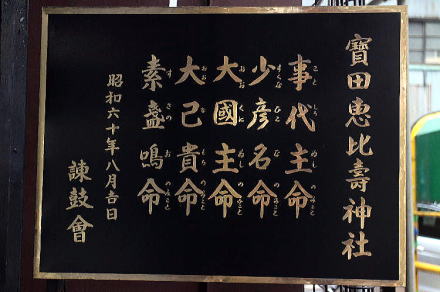

宝田恵比寿神社 |

| 祭神 |

事代主命、少彦名命、大国主神、大己貴命、素盞嗚命 |

| 相殿 |

- |

| 境内社 |

- |

| 住所 |

中央区日本橋本町3-10-11 |

| 備考 |

神田神社の兼務社、べったら市、宝田村の鎮守 |

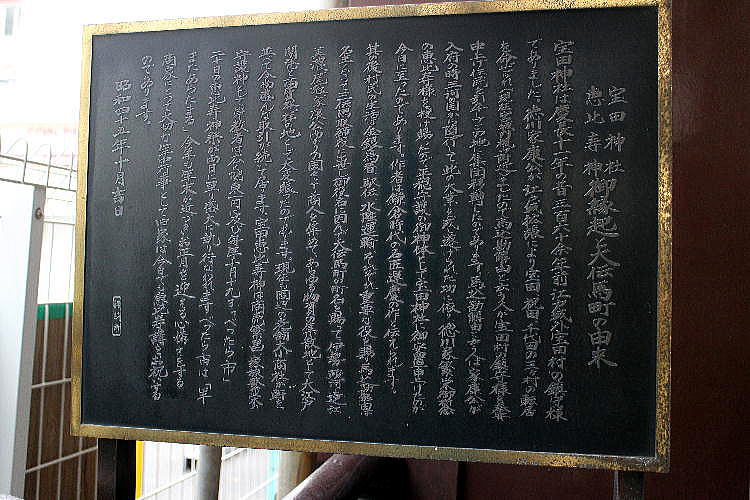

宝田神社は慶長11年の昔360余年前江戸城外宝田村の鎮守様でありました。徳川家康公が江戸城拡張により宝田、祝田、千代田の三ヶ村の転居を命ぜられ(現在宮城内槻山附近)ましたので、馬込勘解由と云う人が宝田村の鎮守様を奉安申し上げ、住民を引率してこの地に集団移動したのであります。馬込勘解由と云う人は、家康公が入府の時、三河国から随行して此の大業を成し遂げられた功に依り、徳川家康繁栄御祈念の恵比寿様を授け賜ったので平穏守護の御神体として宝田神社に御安置申し上げたのが今日に至ったのであります。作者は鎌倉時代の名匠運慶の作と伝えられます。

其の後村民の生活は金銀為替、駅伝、水陸運輸、それぞれ重要な役を賜り、馬込勘解由は名主となって三伝馬取締役に出世し御役名に因んで大伝馬町の町名を賜って、伊勢・駿河・遠江・美濃・尾張、家康公ゆかりの国々より商人を集めて、あらゆる物資の集散地として大江戸開発と商売発祥の地として大変賑わったのであります。現在も周辺の老舗大小商社が軒を並べて今尚盛んな取引が続いて居ります。宝田恵比寿神は商売繁盛、家族繁栄の守護神として崇敬者は広く関東一円に及び毎年10月19日「べったら市」、20日の恵比寿神祭が両日に亘り盛大に執り行われます。べったら市は「年またあらたまる」今年も年末が近づき、お正月を迎える心構えをする商家にとって大切な年中行事として旧家は今日でも恵比寿講をお祝いするのであります。