2017.04.02更新

東大寺

| 所在地 | 奈良県奈良市雑司町406-1 |

|---|---|

| 位置 | 北緯34度41分20.3秒 東経135度50分23.4秒 |

| 山号 | 無し |

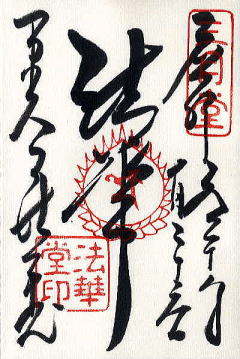

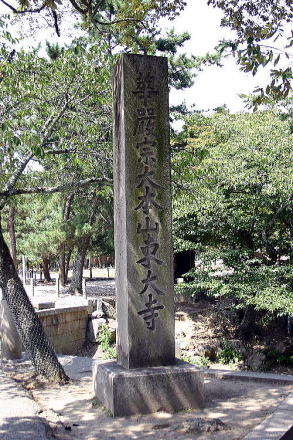

| 宗派 | 華厳宗 |

| 寺格 | 大本山 |

| 本尊 | 盧舎那仏(国宝) |

| 創建年 | 8世紀前半 |

| 開基 | 聖武天皇 |

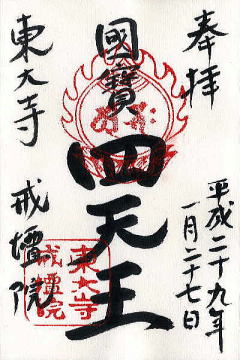

| 別称 | 金光明四天王護国之寺 |

| 札所等 | 南都七大寺 法然上人二十五霊跡11番(指図堂) 神仏霊場巡拝の道14番 大和北部八十八ヶ所霊場第12番(真言院) |

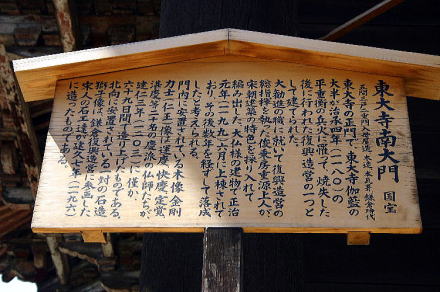

| 文化財 | 金堂(大仏殿)、南大門、 盧舎那仏(大仏)ほか(国宝) 中門、石造獅子ほか(重要文化財) |

東大寺(とうだいじ)は、奈良県奈良市雑司町にある華厳宗大本山の寺院である。

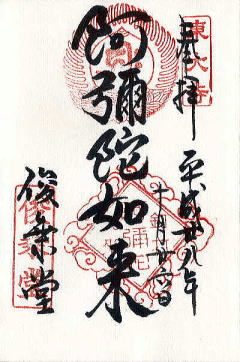

金光明四天王護国之寺(きんこうみょうしてんのうごこくのてら)ともいい、奈良時代(8世紀)に聖武天皇が国力を尽くして建立した寺である。「奈良の大仏」として知られる盧舎那仏(るしゃなぶつ)を本尊とし、開山(初代別当)は良弁である。現別当(住職・222世)は狹川普文。

奈良時代には中心堂宇の大仏殿(金堂)のほか、東西2つの七重塔(推定高さ約70メートル以上)を含む大伽藍が整備されたが、中世以降、2度の兵火で多くの建物を焼失した。現存する大仏は、台座(蓮華座)などの一部に当初の部分を残すのみであり、また現存する大仏殿は江戸時代の18世紀初頭(元禄時代)の再建で、創建当時の堂に比べ、間口が3分の2に縮小されている。「大仏さん」の寺として、古代から現代に至るまで広い信仰を集め、日本の文化に多大な影響を与えてきた寺院であり、聖武天皇が当時の日本の60余か国に建立させた国分寺の中心をなす「総国分寺」と位置付けられた。

東大寺は1998年に古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより世界遺産に登録されている。

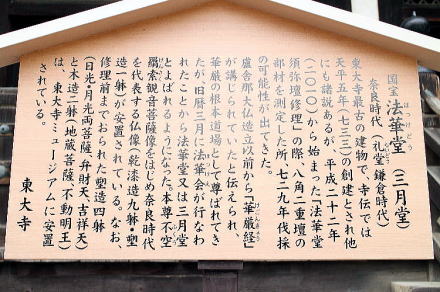

8世紀前半には大仏殿の東方、若草山麓に前身寺院が建てられていた。東大寺の記録である『東大寺要録』によれば、天平5年(733年)、若草山麓に創建された金鐘寺(または金鍾寺(こんしゅじ))が東大寺の起源であるとされる。一方、正史『続日本紀』によれば、神亀5年(728年)、第45代の天皇である聖武天皇と光明皇后が幼くして亡くなった皇子の菩提のため、若草山麓に「山房」を設け、9人の僧を住まわせたことが知られ、これが金鐘寺の前身と見られる。金鐘寺には、8世紀半ばには羂索堂、千手堂が存在したことが記録から知られ、このうち羂索堂は現在の法華堂(=三月堂、本尊は不空羂索観音)を指すと見られる。天平13年(741年)には国分寺建立の詔が発せられ、これを受けて翌天平14年(742年)、金鐘寺は大和国の国分寺と定められ、寺名は金光明寺と改められた。

大仏の鋳造が始まったのは天平19年(747年)で、このころから「東大寺」の寺号が用いられるようになったと思われる。なお、東大寺建設のための役所である「造東大寺司」が史料に見えるのは天平20年(748年)が最初である。

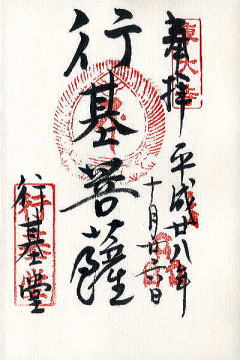

聖武天皇が大仏造立の詔を発したのはそれより前の天平15年(743年)である。当時、都は恭仁京(現・京都府木津川市)に移されていたが、天皇は恭仁京の北東に位置する紫香楽宮(現・滋賀県甲賀市信楽町)におり、大仏造立もここで始められた。聖武天皇は短期間に遷都を繰り返したが、2年後の天平17年(745年)、都が平城京に戻ると共に大仏造立も現在の東大寺の地で改めて行われることになった。この大事業を推進するには幅広い民衆の支持が必要であったため、朝廷から弾圧されていた行基を大僧正として迎え、協力を得た。

難工事の末、大仏の鋳造が終了し、天竺(インド)出身の僧・菩提僊那を導師として大仏開眼会(かいげんえ)が挙行されたのは天平勝宝4年(752年)のことであった。そして、大仏鋳造が終わってから大仏殿の建設工事が始められて、竣工したのは天平宝字2年(758年)のことであった。

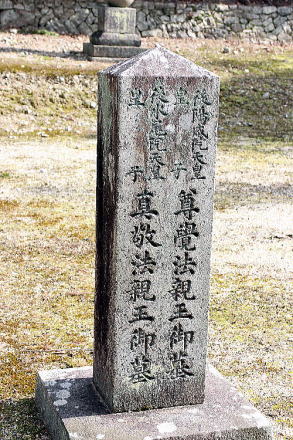

東大寺では大仏創建に力のあった良弁、聖武天皇、行基、菩提僊那を「四聖(ししょう)」と呼んでいる。

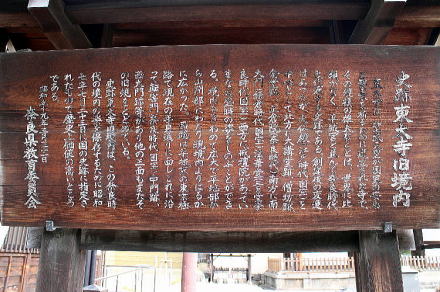

東大寺の境内は平城京の外京の東端を区切る東七坊大路(現国道169号)を西端とし、西南部は興福寺の境内と接していた。

南大門を入って参道を進むと、正面に中門(南中門)、その先に大仏殿(正式には「金堂」)がある。大仏殿前には東大寺創建当時に造立された八角灯籠がある。中門からは東西に回廊が伸び、大仏殿の左右に達している。回廊は、現在は大仏殿の南側にしかないが、当初は北側にも回廊があり、回廊北面の中央には「北中門」があった。

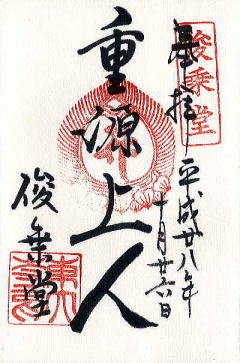

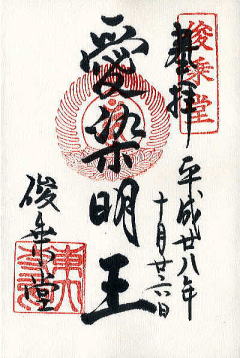

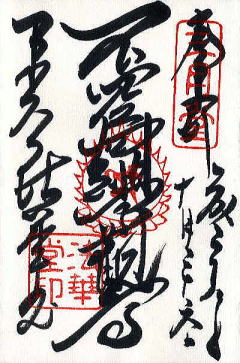

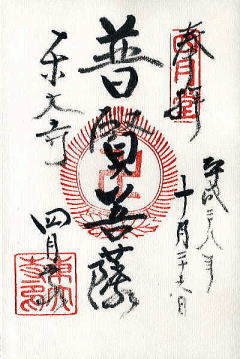

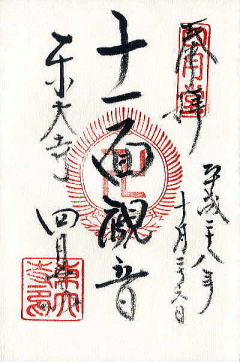

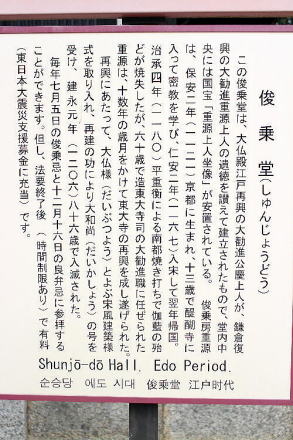

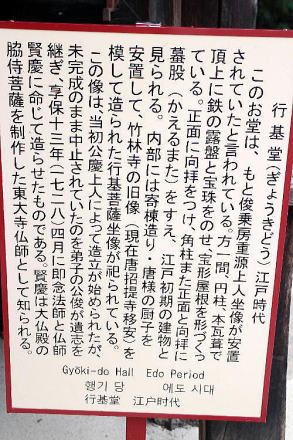

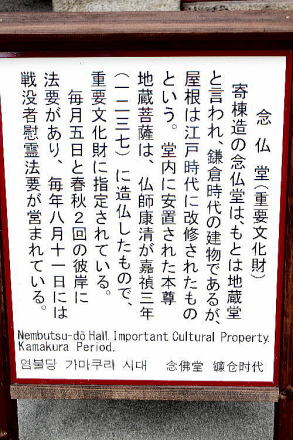

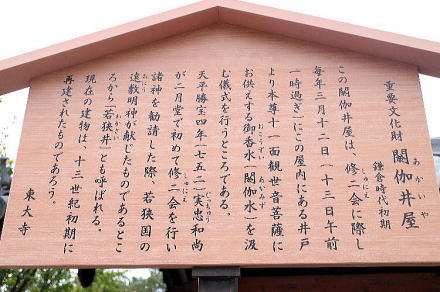

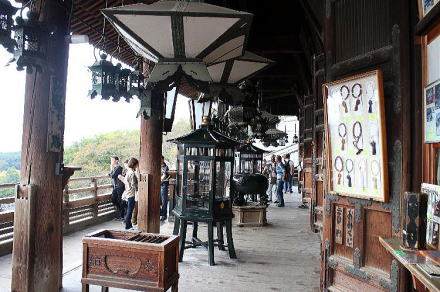

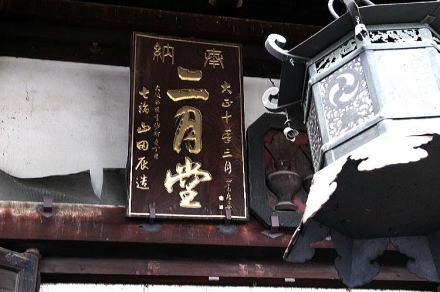

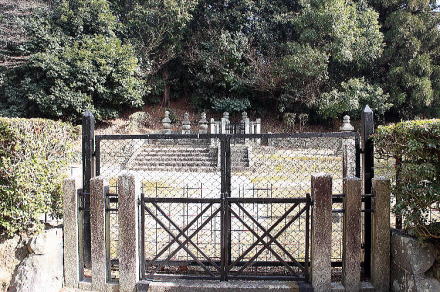

南大門から中門への参道の東側には東大寺の本坊があり、反対の西側には東大寺福祉療育病院などがある。大仏殿の東方には俊乗堂、行基堂、念仏堂、鐘楼などがあり、そのさらに東方の山麓は「上院」(じょういん)と呼ばれる地区で、開山堂、三昧堂(四月堂)、二月堂、法華堂(三月堂)などがあり、その南には鎮守の手向山八幡宮(東大寺とは別法人)がある。

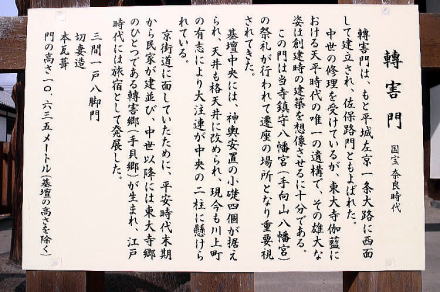

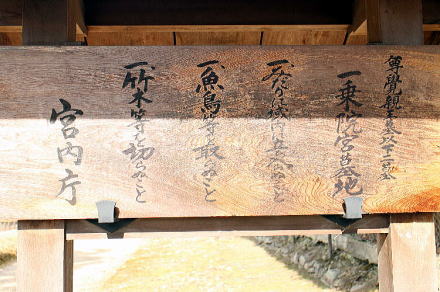

大仏殿の西方には指図堂(さしずどう)、勧進所、戒壇院などがある。大仏殿の北方、やや西寄りには正倉院の校倉造宝庫と鉄筋コンクリート造の東宝庫・西宝庫がある。なお、正倉院の建物と宝物は国有財産で、宮内庁正倉院事務所が管理している。境内西北端には奈良時代の遺構である転害門(てがいもん)がある。

かつてはこれら以外にも多くの堂塔が存在した。大仏殿の北には講堂と僧坊があり。これらの東には食堂(じきどう)があった。僧坊は講堂の北・東・西の3面にコの字形に設けられたので「三面僧坊」と称した。大仏殿の手前の東西には東塔・西塔(いずれも七重塔)があった。これらの塔は、周囲を回廊で囲まれ、回廊の東西南北4か所に門を設けた「塔院」を形成しており、他寺に例をみない規模のものであった。西の東七坊大路に面しては3つの門が開かれていたが、このうち北の門のみが現存する(前述の転害門)。

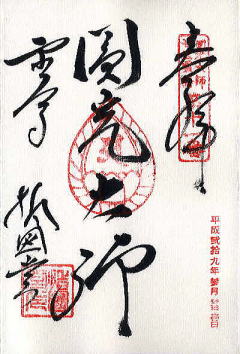

華厳

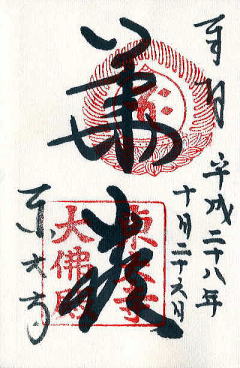

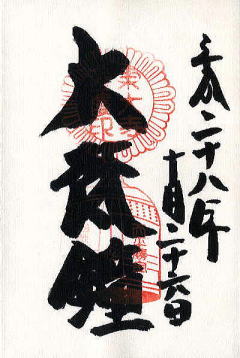

大梵鐘