有礒神と綏靖天皇をご祭神とする『有礒宮』は、古代には有礒海(氷見七浦)の守護神として、雨晴岩崎の沖合い「渋谷の浜」に御鎮座されていました。

しかし、日本海の荒波による境内地浸蝕(大地震による大津波を受けて水没したとの説もあります)のため、一旦、渋谷の山中(現在の燈台付近と伝えられています)に御動座の後、志貴野の山「山崎の丘」(現在の高岡古城公園、小竹藪付近)に御動座されました。

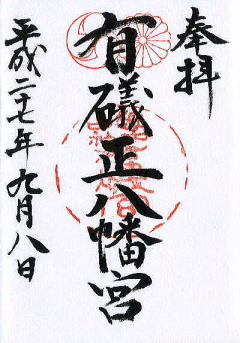

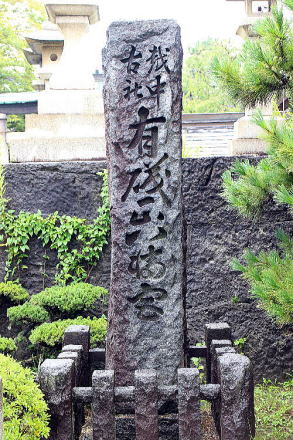

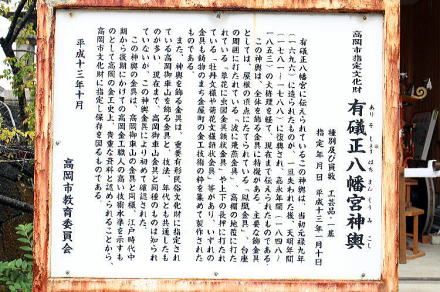

時代は下り、加賀藩主前田利長公が高岡城築城を計画された折、有礒宮がその縄張りの内に入っていたため、塩蔵下に仮遷座(慶長9年)された後、川原町地内に御鎮座の『横田正八幡宮』に合殿(慶長15年)され、神社名も『有礒神社正八幡宮』と改称されました。

『横田正八幡宮』は、文明年間に神主上田丹後守によって礪波山より勧請されたと伝えられています。千保川東岸の川原町地内(宗泉寺と千保川の間に鎮座との説もあります)に御鎮座されていました。

八幡宮に「正」の文字がつく理由としては、その国で一番初めに八幡様を祀った神社であること、または宇佐神宮からの直接の勧請であることなどが挙げられますが、当神社にはその詳細は伝えられていません。

慶長15年に有礒宮と合殿となり『有礒神社正八幡宮』と改称した後、千保川氾濫のため社地を神主上田伊勢守の屋敷地内に御動座(慶長17年)となりました(現在の鎮座地)。

この時、神社の旧社地にあった樫の大木が高岡城の城門に使用され、また高山右近公の意によって築城様式の石垣が神社に奉納されました。

文化元年には第11代加賀藩主前田斉広(なりなが)公の申し立てにより、「有礒神社」の号を神階とともに下賜せられ、明治16年に本殿建立、昭和10年に幣殿・拝殿を建立し、昭和22年に中古の名称であった『有礒正八幡宮』へと改称し、現在に至っています。