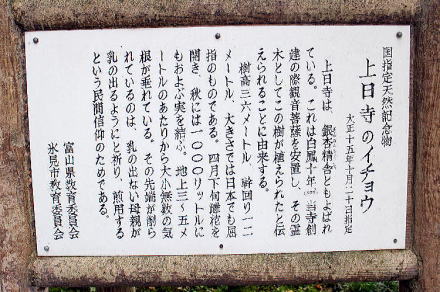

上日寺のイチョウ(じょうにちじのイチョウ)は、富山県氷見市の朝日山公園に隣接する高野山真言宗の古刹・上日寺境内に生えている、樹齢約1000年以上のイチョウ。1926年(大正15年)10月20日、国の天然記念物に指定。雌株。樹高約24m、幹回り約12m。

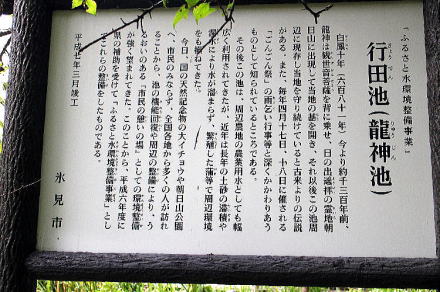

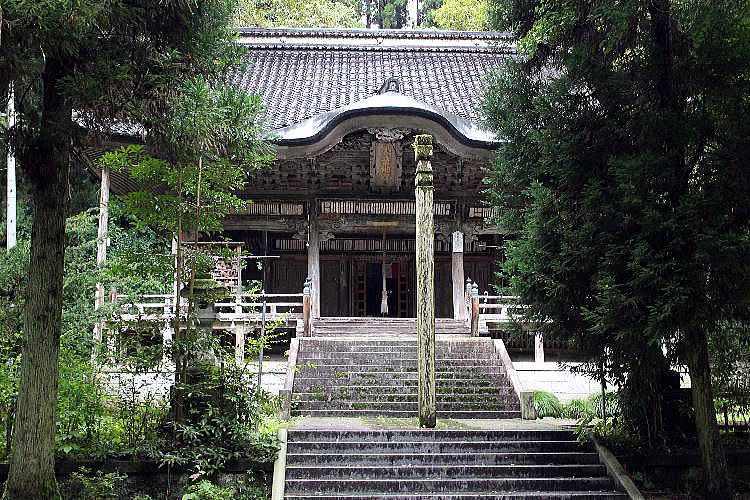

当寺は富山湾に面した氷見市朝日山の中腹にあり、白鳳年間、西暦六八一年に法道上人の創建で、かつて泰澄大師修行の霊地と伝えられています。富山湾越しに立山連峰からの日の出を望むことから、当寺を朝日山上日寺と号します。御本尊は、竜宮から現れたと伝承される千手観音菩薩で、三十三年毎に御開扉されております。

平安時代には越中国守藤原仲遠、戦国時代には氷見森寺城主長澤筑前守の帰依を受け伽藍を整備し栄え、江戸時代には藩主前田家の祈願所となりました。堂宇は幾たびの火災に遭っていますが、そのたびに復興を遂げ、現在は本堂、観音堂、薬師堂、鐘楼堂、閻魔堂、奥の院、鎮守堂などの諸堂が境内に建ち並んでいます。

境内入り口にある大公孫樹(イチョウ)は、日本屈指の大きさの公孫樹が、この寺の歴史の古さを物語っています。

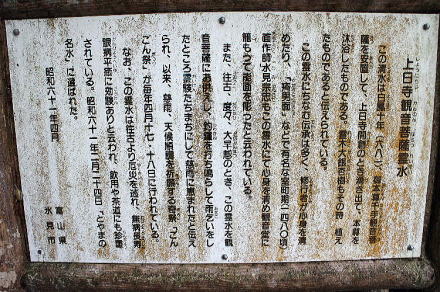

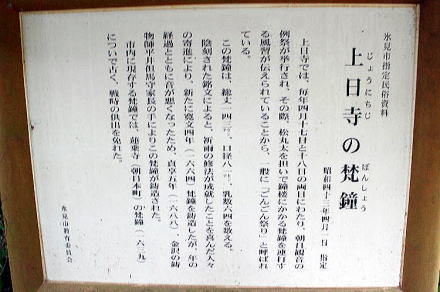

毎年四月十七、十八日には「ごんごん祭り」と呼ばれる祭礼が営まれ、参道には露店が並び、参詣者で賑わいます。この祭りは、かつて江戸時代に干魃に困った民衆が、観音様に請雨の祈願をしたところ、望みの雨を得て喜んで鐘を突き鳴らしたことが起源となっております。