2016.01.08更新

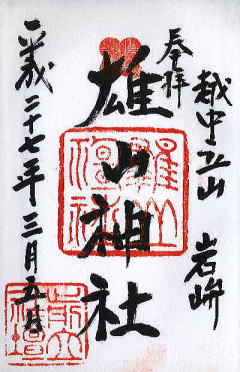

雄山神社

雄山神社

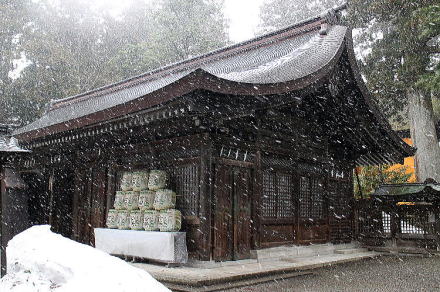

雄山神社前立社壇(おやまじんじゃまえだてしゃだん)

| 所在地 | 富山県中新川郡立山町岩峅寺1番地 |

|---|---|

| 位置 | 北緯36度36分27.48秒 東経137度18分53.40秒 |

| 本殿の様式 | 流造 |

| 例祭 | 4月8日 |

| 主な神事 | 岩峅稚児舞 |

前立社壇は、平安初期に建てられた立山寺(岩峅寺)を前身とする神仏習合の施設。岩峅寺における立山信仰の拠点であった。

開祖佐伯有頼が、立山権現の化身である白鷹によって導かれた岩窟の正面に位置し、この地より立山開山の伝説が始まった。 武将や公家からの信仰も篤く古来より「立山権現」への献上品はこちらに奉納された。

立山に入山する者の身の穢れや罪を湯立ての神事にて祓い、道中の無事を祈願した。 現在も周辺には宿坊や旧登山道、石仏などが点在する。 宿坊には立山曼陀羅が現在でも残されており、全国の門徒に立山信仰を広めた。

また、脇を日本一の暴れ川と称される常願寺川が流れ、たびたび水害をもたらした事から、現存の規模になっているが、この施設から流されたものが、御神体になって作られた神社が、下流地域にいくつもあることから、昔は今よりも大規模な施設であったと推測される。

佐伯有頼が建立した当時の建物はすでに古文書の中にしか無く、現在残っているものは源頼朝が修復・再建し、足利義材が修復したものが受け継がれている。その為か神社の建物に菊の紋章が入っていない珍しい神社でもある。

立山信仰の入り口に位置している特性上、本殿を挟んで両脇に鳥居(表鳥居・東鳥居)と神門(表神門・東神門)が存在する作りもこの前立社壇の特徴の一つでもある。