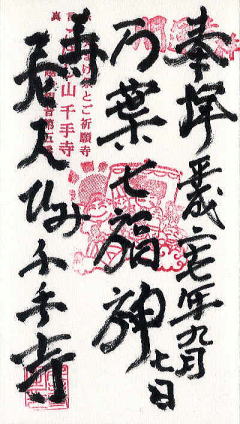

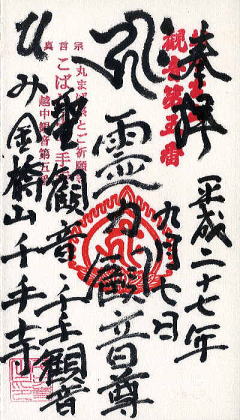

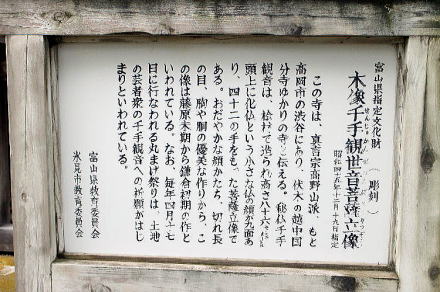

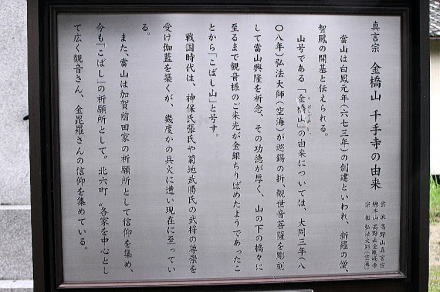

千手寺(せんじゅじ / せんてじ、高野山真言宗)は、673年(白鳳元年)の創建と伝えられ、新羅の僧・知鳳の開基と云われています。もとは高岡市の渋谷にあり、奈良時代に国府が置かれた伏木の越中国分寺ゆかりの寺と伝えられています。海上守護神の金比羅大権現、真言宗の不動明王、千手観世音菩薩(秘仏・33年に一度開扉、富山県指定文化財)などが祀られています。4月17日の観音大祭は「まるまげ祭り」として有名です。

山号である「金橋山(こばしさん)」の名前の由来は、808年(大同3年)に弘法大師(空海)が巡錫の折り、観世音菩薩を彫刻し、千手寺の興隆を祈願し、その功徳が高く、山の下の橋々に至るまで観音様のご来光が金銀を散りばめたようであったので「こばし山」と称するようになりました。

戦国時代には、神保氏張氏や菊池武勝氏などの武将の崇拝を受け多くの伽藍を築きましたが、幾度かの兵火にかかり現在に至っています。江戸時代に入ると、加賀藩前田家の祈願所として信仰を集め、現在に至るまで「こばし」の祈願所として「北六町」の人々を中心として広く、観音さんや金毘羅さんの信仰を集めています。