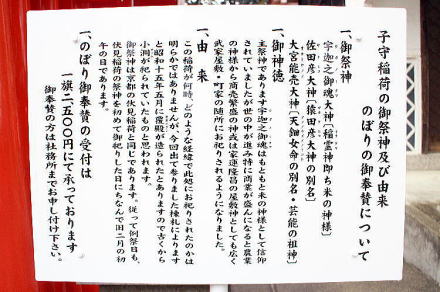

神社の創建については諸説ありますが、一般的には文治五年(一一八九)源義経の家臣鈴木重善(善阿弥)が、奥州の義経のもとに向かう途中、この地で義経討死にを聞きここに留まり、その後大和吉野より「子守明神」を勧請して祀った、といい伝えられています。

鎌倉実記・義経勲功記に「その頃熊野の鈴木次郎重善というものあり、矢作川の上、衣の里という処あり、彼の里に庵室をしつらい住まいけり、熊野の神を云々」とあります。

また寛政年間に宮がれた挙母祀にも「子守明神は往古より挙母の鎮護たり、草創はいずれの年といまだ詳しからず、鈴木某熊野より・・・三河に留まり、と世俗の諺にいい伝へたり云々」とあります。

江戸時代は「子守大明神」といわれ、歴代の挙母藩主が敬い、またこの地方の庶民崇敬の中心となっていました。

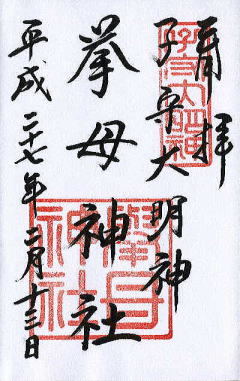

明治四年県社として現在の「挙母神社」と改められました。