2015.12.21更新

彌彦神社

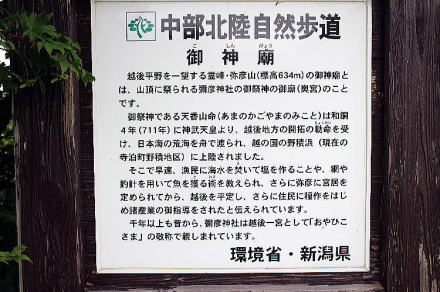

彌彦神社御神廟

彌彦神社

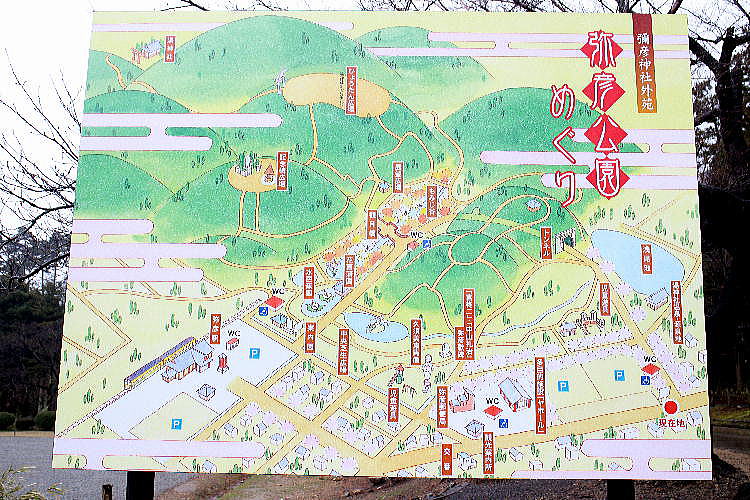

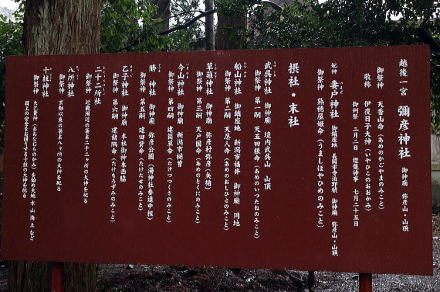

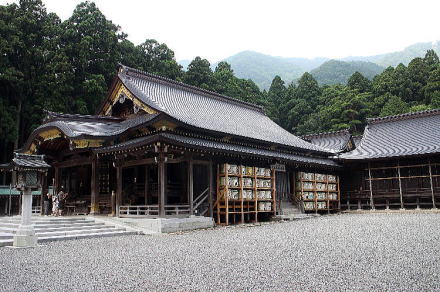

彌彦神社(いやひこじんじゃ、常用漢字体:弥彦神社)は、新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦にある神社。式内社(名神大社)、越後国一宮。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。

正式には「いやひこ」だが、地名などが全て「やひこ」と読む関係で、一般には「やひこ」とも呼ばれる。

越後平野西部の弥彦山(標高634m)山麓に鎮座し、弥彦山を神体山として祀る神社である。

『万葉集』にも歌われる古社であり、祭神の天香山命は越後国開拓の祖神として信仰されたほか、神武東征にも功績のあった神として武人からも崇敬された。宝物館には日本有数の大太刀(長大な日本刀)である「志田大太刀(しだのおおたち、重要文化財)」や、源義家や源義経、上杉謙信などに所縁と伝えられる武具などが社宝として展示されている。

宮中同様に鎮魂祭を行うとして、石上神宮・物部神社と共に有名である。なお、当社の鎮魂祭は宮中で行われる11月22日でなく、4月1日と11月1日の年2回行われる。二年参りや初詣、秋の菊まつりは特に賑わう。

創建年代は不詳。祭神の天香山命は、『古事記』に「高倉下」として登場する。社伝によれば、命は越後国開拓の詔により越後国の野積の浜(現 長岡市)に上陸し、地元民に漁撈や製塩、稲作、養蚕などの産業を教えたとされる。このため、越後国を造った神として弥彦山に祀られ「伊夜比古神」として崇敬された。このほか、彌彦の大神は、神武天皇即位の大典の際に自ら神歌楽(かがらく)を奉奏したとされる。ただし、尾張国造家の祖神である天香山命が越後に祀られるのは不自然なため、本来の祭神は北陸の国造家高橋氏祖神の大彦命ではないかとする説もある。

江戸時代には、越後高田藩藩主・松平忠輝が、500石の社領を寄進し、朱印地となった。朝廷からも篤く崇敬されたという。社家は明治時代まで高橋氏が世襲した。

この頃神主であった高橋左近光頼により、神道家・橘三喜の教えの影響下で、神社の神宮寺を廃して仏像を取り払い神葬祭を行うなど、神仏分離が行われた。しかし元禄4年(1691年)に光頼は神宮寺の僧に訴えられて敗訴している。

国学者の平田篤胤は、彌彦神社に聖徳太子が記した神代文字が存在すると主張したが、該当の文書は火事で焼失したと伝わる。

明治4年(1871年)、近代社格制度において国幣中社に列した。