2016.04.21�X�V

�啨���_��

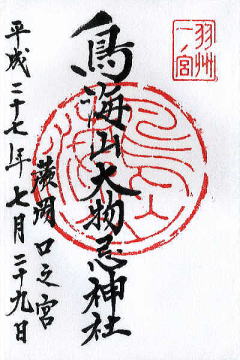

�@�@�@�@���C�R�啨���_�� �n�����V�{

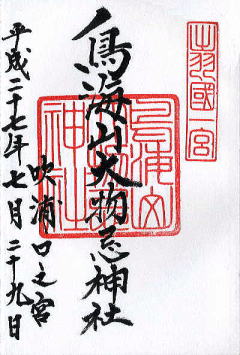

�@�@�@�@���C�R�啨���_�� ���Y���V�{

���Y���V�{

���Y�̎Ђɂ��ẮA���\16�N�i1703�N�j�ɋڑ��^���L�����w�啨�����������N�x�ɂ����āA�i�s�V�c�̂Ƃ��o�H���ɐ_������A�Ԗ��V�c25�N �i564�N�j �ɖO�C�S�R��ɒ��܂�A�哯���N �i806�N�j �ɐ��Y���ɑJ�������Ƃ���L�q������A���݂̎Г`�͂��̐��Y�̑n���ɂ��Ă̓`���P���Ă���Ƃ����[1]�B�Ȃ��A�哯���N�͋�C��������A�������N�ɂ�����A���k�̑����̎��Ђőn���̔N�Ƃ���Ă���Ƃ���[1]�B

�w���{�O����^�x���13�N�i871�N�j5��16���̏��ɂ����o�H���i�̕���A�O�C�S�R��ɑ啨���_�Ђ����������Ƃ��m�F�ł��邪[2]�A�啨���_�Ђ̒����n�͖O�C�S�ɂ���R�̏�Ƃ���݂̂ŁA��L�̐��Y�ɂ��Ă̌��y�͂Ȃ�[3]�B

�n���Ɋւ��鐁�Y�̓`���Ƃ��āA���ɁA���Y�̐M�k���n���̐��͂ɑR���ĕ�i2�N�i1705�N�j�Ɏ��Е�s���ɒ�o�����u�ደ���㏑���Ȑ\��v�Ƃ��������ɁA���o��t�i�~�m�j���J����Ƃ̋L�ڂ�����[1]�B���̋L�ڂ́A�n���ɓ`��鉏�N�ɑR����Ӗ����������������Ǝv���邪�A���݂����Y�ɂ͎��o��t���M�Ƃ����V��q��̐}���Ƌ��ٗ��E��䶗��}���ۊǂ���Ă���[1]�B

���̑��A���Y�́u����{���啨���喾�_���N�v�i�����N��s���j�ɂ́A�n���̑��̓`���ƗZ�������Ǝv����u�����_�b�v���L����Ă���A�u�V�n�����ׂƂ��������痼�����F�E������_�E�S�ϖ��_������A�咹�̗��ɏ���āA�V������S�ς��o�ē��{�ɓn�������B�����ɂ�������̗����痼�����F���A�E���ɂ�������̗�����ێq���c�����܂�A���͖k��̒r�ɒ��B�i�s�V�c�̂Ƃ��A��_���o�H���Ɍ���A�����V�c�̂Ƃ��A�O�ؐ����Ō��т����Ă��̂ŁA����ʂ�������M�ꓙ���B�p���V�c�̂Ƃ��A�t�����N6��15���ɁA��_�͖O�C�S���ɒ��܂����v�Ƃ���[1]�B�Ȃ��A�ێq���́A�V�����ێq�ɏZ�݁A���C�R�M�ɑ傫�ȉe����^�����ꑰ�ł���\��������Ƃ����[1]�B���̌�A���6�N�i864�N�j�A���o��t�i�~�m�j�����C�R����ܐF�̌���������Ă���̂ɋC�Â��āA�o�낤�Ƃ���ƁA�S�ƐԋS���W�Q�����̂ŁA�ΐ��O���̖@�őR�����Ƃ���A�S�͊ϔO���āA����͔��ʋ����Ƃ��đ�t�ɏ]�����@����삷��Ɛ������Ƃ���[1]�B�����āA�~�Z�@�̑�i969�N����984�N�j�ɒ��삩�痼�����F�Ɩ������ꂽ�Ƃ���[1]�B

��L�́u�����_�b�v�͒��N�́u�O���⎖�v��u�O���j�L�v�ɂ��L�ڂ�����A�O���̓`�������݂������Ƃ���������邪�A�����c�Ƃ���g�[�e�~�Y���I�Ȕ��z�́A�����ɐ��������u���C�R�v�̖��̂Ɗ֘A���Ă��āA���݂��n���ɓ`���쒹�`���Ƃ��Ȃ���������Ă���A��������ߐ��ɂ����Đ��������`���ł���\���������Ƃ����[1]�B

�i��7�N�i1510�N�j�́w�H���R�N��L�x�ł́A���C�R�͖O�C�ԂƌĂ�Ă����Ƃ��āA�Ԗ��V�c7�N�i546�N�j�ɐ_���o��������A���2�N�i860�N�j�ɁA���o��t�i�~�m�j���S�ƐԋS��ގ�������A�R�̊O�ς����Ɏ��Ă���Ƃ��āA���̓����ɂ݂���ӏ��i�����j�Ɍ����������āA�����𗴓����i��イ�Ƃ����j�Ƃ��āA����ɁA���̊C�Ɉ���ŎR���C�R�Ƃ����Ƃ���Ă���A�����_�b�̋L�ڂ͂Ȃ����̂́A��L�́u����{���啨���喾�_���v�Ƌ��ʂ�����e�ƂȂ��Ă���[1]�B�Ȃ��A���݂��������͑哯2�N �i807�N�j �Ɏ��Ə�l���J�����Ƃ���Ă���A��q�̋�C�̋A���̔N�ɍ��킹���Ă���ق��A���Ə�l�̎��݂��m�F����Ă��炸�A���o��t�i�~�m�j�̍���ł���\�������邪�A�w�H���R�N��L�x�̒��2�N�ɊJ���ꂽ�Ƃ���L�q�Ƃ͔N�オ����Ă���[1]�B

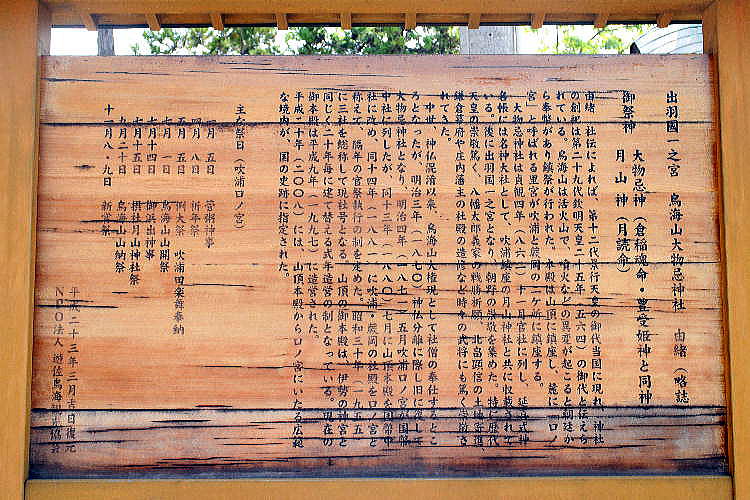

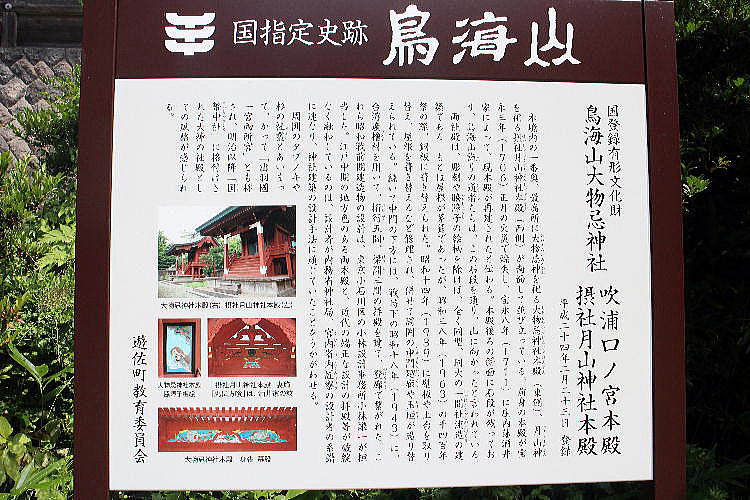

| ���ݒn | �R�`���O�C�S�V���� �厚���Y���z�q1 |

|---|---|

| �ʒu | �k��39�x04��30.45�b ���o139�x52��44.05�b |

| ��Ր_ | �啨���_�A���ǖ� |

| ��� | 5��4�� |

| ��Ȑ_�� | �NJ��_���A��l�o�_�� �ʎ�_���A�����t�� �����~�ՁA���Y�c�y |

�n�����V�{

| ���ݒn | �R�`���O�C�S�V���� �厚��n����������51 |

|---|---|

| �ʒu | �k��38�x59��49.00�b ���o139�x56��38.00�b |

| ��Ր_ | �啨���_ |

| ��� | 5��3�� |

| ��Ȑ_�� | ��펪�_���A�n�����N �咍�A��_�� |

���Y�Ƃ͕ʂ̉��N���`���n���́u���C�R�L�v�i��i6�N�A1709�N�j�ł́A���s�����J�R�����Ƃ���O��ŁA�s�҂��͂��߂ĎR�ɓo�����Ƃ��A�u���̊C�v���݂����Ƃ���u���C�R�v�Ɩ��Â���ꂽ�Ƃ��Ă���[1]�B�Ȃ��A�Ђ̑n���̂Ƃ��A�R�ɖ��̂͂Ȃ��A���݂́u���C�R�v�Ƃ����R�����ł����R���ɂ͏�������A�R��ɂ����ė쒹����������ƌ����`������u���̊C�v�ɂ��Ƃ�������L�͂ł���[1]�B

�n���ɓ`��鑼�̉��N�ł́A�u���C�R���N�a�]�v�i�Éi5�N�A1852�N�j�ɁA�V���V�c�̂Ƃ��A�R�̐_�̖��ɂ��A���s�҂��R���ɏo�v����S��ގ����A�J�R�����ƋL����Ă���[1]�B���̉��N�́A���Y�ɓ`��鎜�o��t�i�~�m�j�̑n���Ƃ���������N����Â����������A�R���悤�Ƃ����Ӑ}���݂���Ƃ����[1]�B

�֘A���āA�n���̓��V�@�����́u�o�H����{���C�R�����N�v�i����4�N�A1857�N�j�̒��ŁA���s�҂��R���ɐ_���ő��ł���O�\�Z���q���J��R�̎��_�Ƃ����Ƃ����L�ڂ�����A���ۂɁA�n���ł͎R���ɎO�\�Z���q���J���Ă����Ƃ���[1]�B