2017.04.17�X�V

�g�쐅���_��(�悵�݂̂��܂肶��)

| ���ݒn | �ޗnj��g��S�g�쒬�g��R1612 |

|---|---|

| �ʒu | �k��34�x21��14.0�b ���o135�x52��23.2�b |

| ��Ր_ | �V�V������_ |

| �Њi�� | �����Ёi��j�E���� |

| �{�a���l�� | �t�����E���� |

| ��� | 10����3�y�j�� |

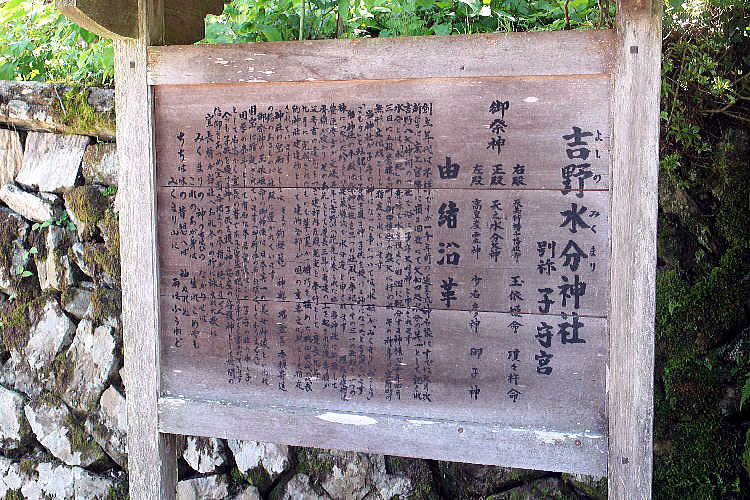

�g�쐅���_�Ёi�悵�݂̂��܂肶��j�́A�ޗnj��g��S�g�쒬�q��n��i�g��R���{�j�ɂ����_���B�������ŁA���Њi�������B

���鐅���_���E�s�V�����_���E�F�������_���ƂƂ��ɑ�a���l�������Ђ̈�Ƃ��ČÂ�����M����Ă����B�܂��A�u�݂��܂�v���u�݂�����v�ƂȂ܂�A�q�疾�_�ƌĂ�q�����̐_�Ƃ��ĐM���W�߂Ă���B�钷�̗��e�̎q�疾�_�ւ̋F��ɂ���{���钷��������ꂽ�Ƃ����Ă���B

2004�N7���ɁA���l�X�R�����E��Y�w�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���x�̈ꕔ�Ƃ��ēo�^���ꂽ�B

�����i���V�V������_�i���߂݂̂��܂�̂������݁j�����Ր_�Ƃ��A���c�Y��_�E�����F�_�E��q�_�E�V�ÕF�������n���E�ʈ˕P���E�V�ݞ}���甦��������z�J����B

�w�_�Зv�^�x�ł́u�V�����_�E�������_�v�A�w�_�����l�x�w��a���召���_�А_���L�����N�x�ł͒P�Ɂu���_�v�ƋL����Ă���B

�n���ɂ��Ă͕s�ڂł���B���ЂɊւ���ł��Â��L�^�́A�w�����{�I�x�������V�c2�N�i698�N�j4��29�����ŁA�F�쐅�����_�ɔn����F�J�����Ƃ̋L�q�ł���B ���_�Ђ́A�����͋g��R�̍ʼn����A�g�쒬�A���ꑺ�A��㑺�̋��Ɉʒu�����������Ɉʒu�����Ƃ����B��������g����̎x���ł��鉹���삪���ցA�썲�J�삪�k�ցA�H��������֗����Ȃǂ̌����ƂȂ�R�Łu���� = ���z��v�̐_�̒����n�ɂӂ��킵���B�哯���N�i806�N�j����Ɍ��ݒn�֑J�������B���쎮�_�����ł́u��a���g��S �g�쐅���_�Ёv�Ƃ��ċL�ڂ���A��ЂɗA�����E�V���̕���ɗa��ƋL����Ă���B�O�h�Ƃ��ЉƁB

�������㒆�����납��u�q�疾�_�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�L�b�G�g�����̒n��K���G�������������Ƃ�����B���݂̎Гa���c��10�N�i1605�N�j�ɏG���ɂ���đn�����ꂽ���̂ł���B�쎖�̕�s�߂��͖̂L�b�Ɛb�œ��S����������d�B

�_���K������ɂ́A�����_���n����F�̐�瑂Ƃ���i�q�猠���j�A����R�̑��������i�����R���j�ɑ�����_�ЂƂ����C�����̍s��̈�ƂȂ��Ă����B�������_�������ɂ���ċ����R�����Ɨ����A���Ђɗ�i�����B

�@�@�@�@�@�@ �g�쐅���_��